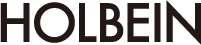

山﨑 愛彦

YAMAZAKI Yoshihiko

8da0b6 ( Shinomiya, Ofukacho )

キャンバス、ジェッソ、アクリル絵具

130.3×162.0×3.0cm

2022年

ステイトメント

「描いた絵を更新していく手立て」

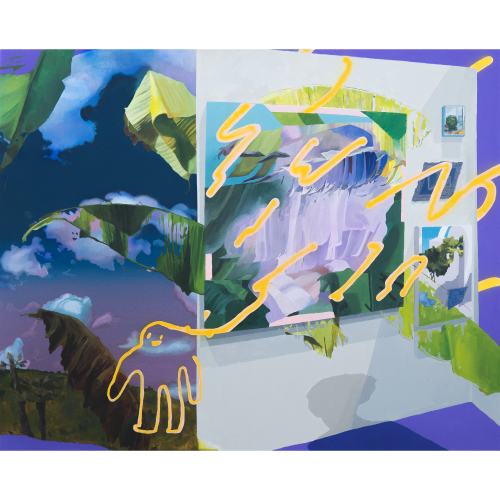

私は近年、自身が約10年間使用し続けているTwitterアカウント(ID:8da0b6)でシェアした画像を素材に平面作品 を制作しています。また、制作した作品を自作に繰り返しモチーフとして取り入れています。

前者はSNSにシェアしたイメージを、自分が死んだ後も長く残る(かもしれない)絵として世の中に残す試みで す。後者はそれをメタ的に再度記録して残す作品です。過去の投稿を言及しながら再提示するTwitterの引用リツ イートのような感覚に近いかもしれません。

制作の動機となる大きな興味として、視覚技術が絵画にどのような影響を与えるのかという疑問があります。

写真や映像や画像編集ソフトなどの視覚技術が現れた時に絵画はそれらに対して、技術を取り込んだり、もとも と持っていた役割を切り離したりしながら変化をしてきました。 特に私はTwitterやinstagramなどのSNSと、Skypeやzoomなどで可能になったリアルタイムなビデオ通話と、 360°その場の状態が気軽にシェアできる全天球カメラ、カメラ越しにデジタルコンテンツなどXRと呼ばれる 現実と仮想世界を融合させる技術などの、さまざまなサービスやコンテンツの普及によって、液晶画面と現実 (=フィジカルの)世界での体験がよりシームレスにつながるようになった今、視覚表現の始祖といえる絵画が どのように現実とつながることができるのかということを考えています。

近年の取り組みでは自作を引用することで見えない線で作品同士をつなぎ、それを何重にもネット状に編み広 げていく長期的な過程を目論んでいます。見えない線というのは赤外線のように肉眼では不可視だけど確かに存在している線をイメージしています。 1998年にゲームボーイカラーの赤外線通信を初めて使った時の画面同士を挟む数cmの空間を見たときの原体験と、画中画の「入れ子状態」を手掛かりに画面の中と外の通り道を探っています。そして一枚絵に留まらず画面の外に関係が広がり、お互いに引用し合い、既存の作品内容を制作中に捉え直し更 新していく有機的なネットワークを今後も広げていきたいと思います。

A note about nesting

キャンバス、ジェッソ、アクリル絵具

31.8×41.0×2.0cm

2021年

奨学期間中の取り組みについて

2021年8月から現在(2022年4月)までの奨学期間中は展覧会が4つあり、取組としてはその発表ための制作がほとんどを占めていましたが、これまでに使用したことがなかった画材を試す期間でもありました。画材の 消費を気にせずにエアブラシでのスプレー描画を試すことができ、描画方法だけでなくマスキング インクやリターダーなどの補助的な描画材との相性を確かめることもできました。

画材にかかる費用の負担が奨学品によって軽減されたため、コンプレッサーやタッカーなど制作に必要な 備品を購入することができ、制作の自由度、モチベーションが高まりました。

またホルベインの方にスプレー描画について、支持体や補助的な画材の相談をさせていただけたことで技法的な進捗がありました。というのも私は2020年まで主な画材に油絵具を使用していたのですが、たまたま環境の変化をきっかけに使用画材をアクリル絵具へ変更しました。それは油性から水性という全く性質が異なるものの、透明水彩や日本画よりも粘度や発色が油絵具での描画感覚に近いという理由で選択していました。使用を始めてから日が浅いということもあり絵具以外のバニス、メディウム、シーラーなどの補助的な画材に対してそこまで意識が向いておらず、描画方法ばかりを検討していたのですが、今回の奨学期間でいただいたご助言によって実験の幅が広がりトライアンドエラーを繰り返すことで今後の制作の糧にすることができたと思います。

奨学期間中にあった展覧会のうち半数はアートフェアなどのマーケット色が強いものでした。私は制作とは 別にフルタイムで仕事をしているのですが、アートフェアに参加した中で作家としてのキャリア形成、もしくは制作を続けていくことと、仕事の関係について考えることが増えました。

私の場合ですが、生き方の土台となる思想や政治的な態度であったり環境だったりが整わないうちに、作品の売り上げで生計を立てるフルタイムの作家になるということは、制作と発表の中で出てくる判断の連続 において、期待される作品を予測してそれに向かって制作を進めてしまう恐れがあるため、制作と生計は切り離しつつ生き方の土台を補強して行こうと思います。

奨学期間中に最も使用したホルベイン製品について

用途に合わせて様々な表情を持つアクリリック[インク]

私が最も使用した製品はアクリリック[インク]です。

主に混色したアクリリック[インク]をエアブラシのハンドピースに充填して行うスプレー描画に使用しました。 ピントが外れたぼかし表現や滑らかなグラデーションの描画、またはアクリリック カラー[ヘビーボディ]で描画を行った後の半透明のインクで行うグレーズなど、制作中の画面の操作に一役かってくれる画材でした。

特に印象に残っているものはスーパー オペーク ホワイトやオペーク メディウムをはじめとした不透明のシリー ズです。スプレー描画はインクを霧状に吹き付けるため、乾燥によって色の変化が起こり、想像していた色と違っ たということがあります。モチーフの固有色を出すために何度も混色と試し吹きを繰り返すのですがオペーク シリーズは他のチタニウムホワイトなどの不透明色と比較しても色の影響力が高く、混色の操作に役立ちました。

もう一つ印象に残っているのはカラーレスです。グレーズでインクを薄めたいとき、水を使うと絵具の定着力が 弱まってしまうのと画面上に液垂れの心配が出てくるのですが、カラーレスには粘度があり、定着を助ける働き もあるためそれらの心配を払拭してくれました。

スプレー描画と制作との相性について。私は制作の前に下書きとして画像編集ソフトを使って画像加工やコ ラージュなどのデジタルドローイングを行います。その過程で画面に3DCGのような滑らかな質感を持ち込むこ とがあるのですが、スプレーによってできるグラデーションがその印象とピタリと重なります。グラデーションの面にマスキングインクではっきりとした境界をつくり、隣り合わせることでローポリゴンのような自然界では みることがない奇妙な質感が生まれます。

ただこの技法には注意点があって、マスキングインクを濃い色の上に載せてしまうと成分のアルカリ性が下の層の絵具を少し溶かしてしまい、均一にスプレーされた部分にムラができてしまいます。そこでホルベインの方に相談させていただいたところ、マスキング インクを併用する場合はアクリリック カラー[ヘビーボディ]をサラサラに溶 かしたものを使用することをお勧めしていただきました。使用する場所によって使い分けを検討しながらベストな状態を探しています。

最後になりますがこのアクリリック[インク]は多様な使用方法があります。直接パレットに出して透明水彩のよ うな使い方もできますし、他に自身で混色したインクをペン容器に入れて、ドローイングや画面のエッジを決めたいときに使用することができます。下書きに鉛筆などの絵具以外の色材を使いたくない時に重宝するなど、使用方法が柔軟に変化することも最も使用した理由です。

プロフィール

山﨑 愛彦 YAMAZAKI Yoshihiko

個展

グループ展

その他

受賞歴他