長嶺 高文

NAGAMINE Takafumi

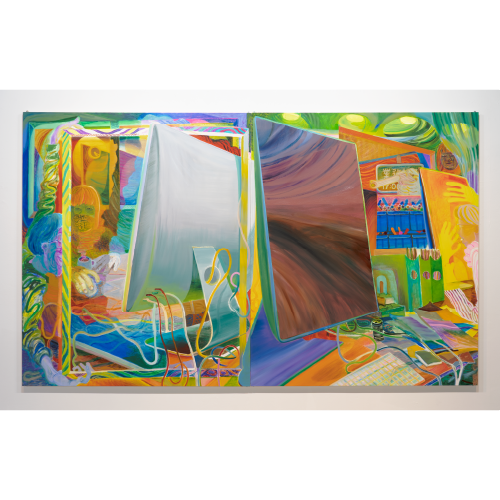

個展「布と箱と木と油」展示風景

2022年

Photo by Mori Hayato

ステイトメント

“ワタクシ”と言わなきゃいけない時間がある。

俺は、僕は、私は。一人称をバイリンガルみたいにして、主語のチャンネルを切り替えている。どんな“部屋”の中に立っているのかによって、振る舞いが変わり、主語が変わる事はその一例に過ぎない。主体はその部屋の状況と分かち難いもので、密接を通り越えた関係があると思う。

近代に生まれたといわれる“主体”と“部屋”。部屋は主体を取り込んで位置を与える。その位置とは、役割や記号、振る舞いであり、ある場合には主体のみが浮遊している(と勘違う)事への不安を消してくれる効果さえあるのだろう。部屋は強烈に人体に溶け込み、価値は主体の独断では決定されず、おそらく、とても大きな部屋が、国家や時代ごと包み込むような大きな部屋があって、その西向きの窓からしか、外側として切断したものを、風景の様に見る事しかできなくなる事もあるのだろう。

2023年現在。インターネットはその部屋の形成に影響を与えているのかもしれない。常にパラレルに並走する時間の存在を知覚する事は、“ワタクシ”と共に“俺”がありえ、カメラオブスキュラが主観を映し出したように、主体を再構成するほどの何かをもたらしている可能性がある。インターネット、主にSNSの利用者が行き渡る現在、“部屋”は一人称不在の他者たちから形成されるパラレルな共同主観の空間が並走する“マルチバースな状態”となり、主体は複数の空間との煩雑なアクセスからシナプスを繋ぎ、認識を浮かび上げる。

そのことによって、部屋優位な主体のあり方はより強固なものになっているのかもしれない。何かがこの数年で大きく変わり始めている様に感じる。”俺、僕、私”と自称する主体者の認識の場の明るみに他者がいる関係ではなく、主体の明るみにいる他者達、あるいは想定された不在の他者達。そのそれぞれの他者の認識の場に表象される主体者の像こそが主体者にとっての主体そのものであるかのような振る舞いによってなのかもしれない。

今やろうとしている事は、シナプスをつなげているこの煩雑な他者空間に対して、地道な確認をし直していく事なのだと思う。部屋を作る他者たちの実存性。それが今の俺にとっては、重要な関心事なのかもしれない。

個展「布と箱と木と油」展示風景

2022年

Photo by Mori Hayato

奨学期間中の取り組みについて

地道な確認について

絵描き達がその平面に表象を立ち上げようとするより“手前”に直面する物理的な問題は多岐に渡る。自由に色を選択したい場合、私たちは絵の具を買う必要がある。つまり色は買う必要がまずあり、また絵画のスケールは制作空間の制約を必ず受ける。一般住居であれば高くても2.4mの天井高と、広くても15畳程度の部屋で、賃貸であれば出来る技法にも限りが出てくる。養生の必要。キャンバスが大きければ人手も必要かもしれない。挙げればキリのない事だ。

私は多分その制限を“循環構造”の中で制作することと捉え、その可視化や関係付ける事を考え始めていた。

また氏名を持った身近な人々を描く事が自身の責任の範囲を確認すると共に、構造下の中で振る舞いを続けなければならない“ワタクシ”達についての、内視鏡的な観察だとして行ない、生活の周辺事項と、制作するという事を循環構造の輪に通す様な事として試しながら、“描かれた”表面すら再演したのかもしれない。

また、今回の機会について具体的に触れていくとすると、カタログから色種の膨大さと共に種類の限りを知り、メーカーの用意してくれた色との共同の可能性について考え始めた。私の作る色彩は、私だけが作り出すのではなく、用意された色数からの選択と、調整の連続が色彩を作っている。反面、その色彩が用意された色種達に依存しきる訳でもない関係を、今後も考えていきたい。

以上の様に、アトリエの中に篭り続けたとしても流れ込み続けるコトやモノ、その手触りを確かめていたのだと思う。物質感も失う大きな矩形の前に自分を立たせて、手を引いてくれる何かを探しているみたいだった。

職場

油絵具、キャンバス

194.0×324.0×3.0cm

2022年

奨学期間中に最も使用したホルベイン製品について

・油絵具/ヴェルネ キナクリドンマゼンタ

透明層というのは絵画にとって非常に重要な要素の一つだと思う。平面の上で滑る絵具達は、絵具同士の関係の差によって空間を作る。その中でも透明色とは、“空気的空間”を作り出すことに長けた絵の具なのではないのかと思う。“空気的”という無邪気に聞こえる言葉についてもう少し具体的に述べるなら、例えば、静物画のモチーフと背景に横断してグレーズをかけた場合に、それらを同じ質のある大気に共存させる事や、透明色のみでイメージを描いた場合には、イメージに抵抗感が生じにくく、所在のない印象を与えやすい事などを指している。

また、ベールをかけるようにして扱われる事を本領の一つとする透明色は、下層と共に色となり、単体で力を発揮しきるモノではない。下層の色彩との共同でポテンシャルを発揮する。その為、含まれる顔料の配分等、物質としてのシビアさを持っているのかもしれないと想像する。

ヴェルネのキナクリドンマゼンタは、その透明色特有の、他色彩と層を作る都合の上で必要な透明性と染色性のバランスが非常に優れており、描き手のコントロール下に置こうとした場合には容易に答えてくれる絵具だと思う。

プロフィール

長嶺 高文 NAGAMINE Takafumi

個展

グループ展

その他

受賞歴他