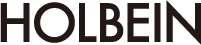

堀 至以

HORI Chikai

星の位置

油絵具、木炭、キャンバス

45.5×38.0×2.0cm

2023年

ステイトメント

白山を登ったときのこと、中腹で後ろを振り返ると霧が発生しており山の向こうには雲が浮かんでいた。登ってきた山づらが近くの霧と遠くの雲に挟まれている、霧と雲はどちらも灰色でその境界線を正確に捉えることは難しく思えた。

水の粒子、小さな点の集合によって風景がサンドイッチされている構造や、近くと遠くとが同色によって混在している状況には普段の絵画制作で求めている空間の一端があった。

私の絵画制作は観察からではなく無作為に手を動かすことから始まる。そのため作品の完成に向かって対象を観察し描くのではなく、描いたものを眺め対象を発見していくという過程を辿る。白山で見た風景に対する気づきもその一つで、同色によってあいだの層を挟む構造の絵画を過去に制作していたことによって認識された風景であった。一方で、霧や雲と同様に絵の具の塗りも粒子の集合によってうまれるのだということは、絵画制作だけでは気づき得ない、登山による自然観察からの発見でもあった。

自作の制作過程においてはこのような描画と観察の往還関係が重要であり、描くことと眺めることの反復によるイメージの生成過程が私にとっての主題だと言える。

とりとめなく反復される行為が絵画になっていくための条件があれば知りたく、その条件を集めているようにも思う。異なった位置にある霧と雲が一つの形を生成するように、一枚の画面の中に複数の距離を描き出すことを目指している。

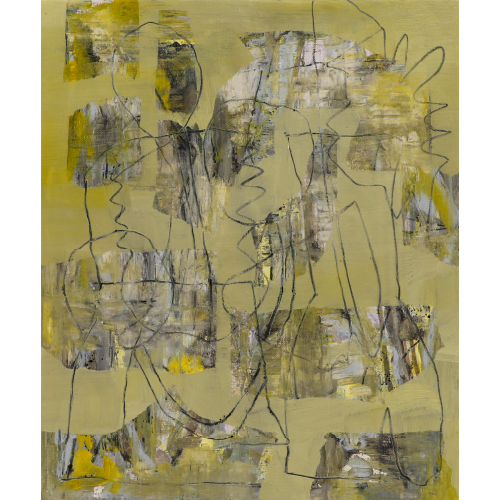

drawing2023/05/19

インク、マジック、修正液、色鉛筆、鉛筆、紙

35.7×26.9cm

2023年

奨学期間中の取り組みについて

絵画について、一枚一枚の絵でおこなわれることや絵画をどういうものとして捉えられるかの認識はその都度変化しているが、やりたいことは少しずつ方向性を持ちあともう少しで集約できそうだという気配をここ2、3年感じながらしかしまだ結実しない。制作の波と並行して当然普段の生活があり、この両立も年々難しくなっていくように感じていた頃にホルベインスカラシップ認定の連絡を受け、大変に励みとなった。

奨学期間中は油絵画材をメインとして、そのほかインクや色鉛筆、スケッチブックといったドローイング用の画材を送っていただいた。こんなにも新品の画材ばかりで制作した経験はこれまでになく、新しい絵具や筆が今後の制作にどう馴染んでいくかはまだまだ手探りなことも多い。新しい画材との比較で、これまでに扱ってきた画材の特性が見えてきたのも発見であった。

スカラシップの機会を通して特に改められたのが油絵具に対する認識である。画材屋さんに行ってもパンフレットを見てもチューブ入りの絵具というのは沢山あって、どの色を選ぶのかは悩ましい。可能であるならば市販されている色を一通り試してみたい。贅沢なことにそれに近いことを、奨学期間中3回の画材要求を通しておこなった。1回目は基本色の区分をベースに透明不透明等を確認しつつ自作に活かせそうな色を選んだ。2回目は寺田春弌著『油彩画の科学』に記載のあるオールドマスターのパレット構成をたよりに、また美術科高校で当時勤めていたこともあり生徒向けに指定されていた基本色の中で自分が持っていない色を選んだ。先の要求を踏まえ、3回目は再度自作に活かせそうな色と数色の顔料を選んだ。使用できる絵の具が突然増えたので制作には混乱が生じているが、モチベーションとして機能する混乱である。

そもそも絵具というもの自体、掴みどころがなく扱いづらいと感じていた。絵具とは可能性のかたまりであり、これを画面に定着させていくことの抵抗感がずっと付きまとっていたのである。絵具をただ定着させるのではなく、画面上に蓄えさせるのだと思考を巡らせてもみたが、色に対する関心は消極的なところがあったように思う。

今回スカラシップの認定をいただけたことで色と向き合う機会が得られたこと、また科学的な視点から描画材料について考察する入口に立たせてもらえたことは大きな収穫であった。

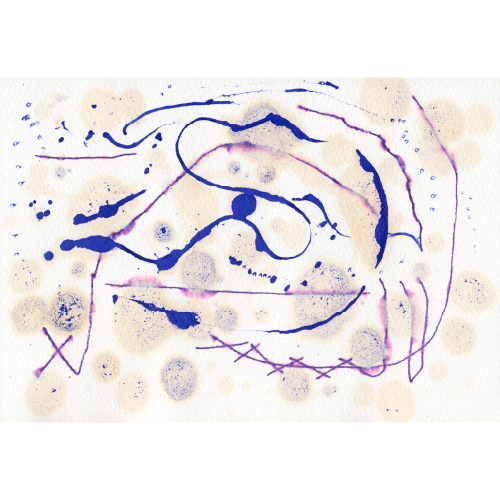

粒子のためのテスト

インク、マジック、紙

15.8×22.7cm

2023年

奨学期間中に最も使用したホルベイン製品について

◆インク、フィキサチフ溶液

ドローイングにおいてもっとも愛用していた画材のひとつがドローイングインクのブラックである。白の主線を修正ペンで、黒の主線をホルベインのドローイングインクで描いてきた。これは手軽に描いていたラクガキがドローイングとして位置付けられた2011年以降、現在にいたるまで続いている。必ずしも意識的にそうしているわけではなかったが、これまでに描いてきたドローイングを100、200と見返すと8割前後のドローイングにはドローイングインクのブラックが使用されている。はっきりとしたコントラストを画面に持ち込めることに加え、キャップに備えられているスポイトによって線描から液だまりまで幅広い表現が可能であり、また紙以外の素材であっても定着力が強く、支持体選択において可能性を広げてくれた画材でもある。ガラス瓶にスポイト付属のキャップは視覚的にも制作に臨む好奇心をかき立ててくれた。生産の終了が悔やまれる。

今回スカラシップの認定をいただき、後継にあたるアクリリックインクを購入してどのような表現が可能か、ドローイングインクとの差異も気にしつつ実験をおこなった。描き始めや描き終わりに画面からペン先を離す際のコントロールがドローイングインクのスポイト程容易ではないものの、扱い方の工夫によって新しい表現が期待できる構造をしており、キャップを取った際の内部も面白い構造をしていると感じた。

先に述べた白山での経験によって芽生えた粒子に対する関心を元に、新たな描画方法がアクリリックインクとドローイングインク、加えて画溶液フィキサチフの併用によって見つかり、これは一つの成果だと言える(P36『粒子のためのテスト』参照)。マジックのインクをアルコールで滲ませる用法に近いかたちで、水性画材と油性画材を併用しおこなった実験によるもので、点の集合による描線を引くことが可能となった。自身にとっての新しい描画方法を踏まえ、絵画に対する思考が活性化させられた。

◆ペインティングナイフ

十代の頃に油絵を描き始めて以降、愛用しているのがAペンチングナイフNo.13である。絵画制作の恩師から譲り受けたのが最初の1本であり、その後大学生の頃に新たに1本を購入、今回のスカラシップで1本をお送りいただき現在3本を使用している。パレット上での混色を始め、作品の大小を問わず絵具をのせるにも削るにも最適な道具として大変に重宝しており、油絵を始める上での基礎画材としてもお勧めしたい。

◆油絵具

奨学期間中、様々なチューブ入り油絵具を使用し、扱ったことのない色としてデービスグレイやミスティブルー、ポリアゾイエローの発色はどれも魅力的に感じた。特にポリアゾイエローは、単体だと粘りがあり筆による扱いも難しく感じるものの白と混色した際の色味が面白く、今後の制作に活かしたいと思う。

プロフィール

堀 至以 HORI Chikai

個展

グループ展

パブリックコレクション

受賞歴他