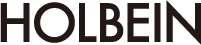

神 祥子

JIN Sachiko

遠くの音に耳をすます

油彩、鉛筆、麻布、綿布

38.6×45.8cm

2024年

Photo by 稲口 俊太

ステイトメント

見ることやイメージとともに生きることについて考えながら制作を続けています。

瞼を開けると眼の前のものがあらわれて、閉じると消える。まばたきの合間に明滅する。

視力が低下してよく見えない。自分の眼が見ているものを見ている。

鏡や写真を通してしか見ることのできない自分のイメージの全体像。

誰の眼も自分のことを見ていないあいだの時間。

この世界にはまだ誰の眼も見たことのない場所が存在しているのだろうかと想像する。

昼に通った道と同じ道を日が暮れてから通ると、夜の景色になる。

同じものを見ているのに、違うもののように感じる。

何かをみることで自分に作用してくるこの感覚はなんだろう。

メディアを通して遠くの景色が自分の眼に映る。

そこでの出来事に対して、何もできず見過ごすことしかできないと眼を閉じるのではなくて、蝶の羽ばたきが遠くの場所で竜巻を起こすことを信じるように、その距離を越えるためにここから小さな風を起こすことができるはずで、何かを見る、ということの意味を取り戻すことは、自分自身の存在を取り戻すことと繋がっているような気がしている。

いまこの瞬間、この視点からこの景色を見ているのは自分しかいないということは、たとえどんなに小さなものであっても、ひとつの点として証人になることでもある。

使い古されたような主題でも、イメージが氾濫するいまこの時代でもう一度考えることで、どこかに繋がるような気がしている。生活のなかで感じるそんなことについて、絵を描くことを通して考えています。

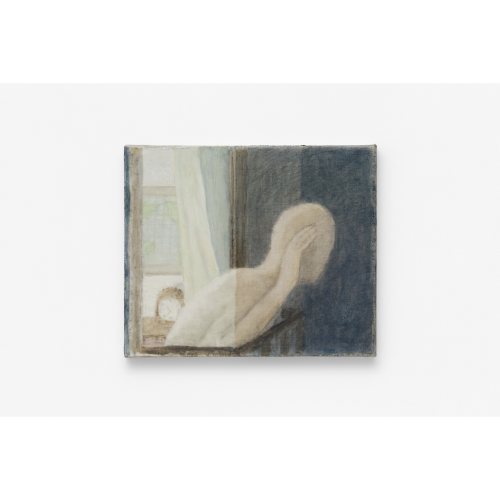

残像:遠くの景色

油彩、鉛筆、麻布

22.0×27.5cm

2023年

Photo by 稲口 俊太

奨学中の取り組みについて

奨学期間中は支持体についていろいろと試す期間となりました。

ひとつの絵具の色は周辺の色に影響を受け、同じ色でも隣り合う色によって見え方が変わってしまうため、市販のキャンバスは条件が一定になるように白く地塗りしてあります。

これまでも、白色のキャンバスに比べて多少ノイズのある生成りの麻布や綿布といった素材を支持体として使っていましたが、ひと続きであるかぎりはそれが一定の条件を備えたスタート地点になります。どうしてさまざまな要素を排して、安定した条件の場所から絵をはじめることを当たり前のことだと思っていたのだろうと、違和感を持つようになりました。自分が生きるこの場所は、つねに自分以外のさまざまな存在が同時に動き、揺れている。スタート地点も違うし、条件も違う。近年は特に、その基盤があちこちでぐらぐらと揺らいでいるように感じています。

生活のなかでそのことに少なからず影響を受けて、制作の動機にもなっているのにもかかわらず、絵を描くときにはいつも1枚の布を用意し、木枠に綺麗に張ったその地点をはじまりとしてきました。

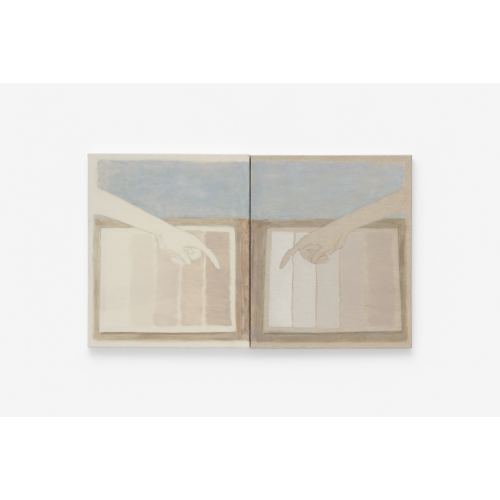

最近は、別々の素材の布を張り合わせてつくった1枚の支持体に絵を描いたり、違う素材を支持体とした複数の絵に、同じかたちや色の絵具を置いていくなど、不安定な状況や複数の条件がある地点から、絵を描きはじめることをしています。綿布と麻布は、並べると色味がかなり違うため、条件が違う地のどちらでも成立するような色を見つけることや、1枚(1組)の絵として完成させることは思った以上に難しく、まとまりのある1枚(1組)の絵として完成させることを目指すのか、成立させることが困難なちぐはぐな状況をそのまま見せるのか、その判断も難しいと感じています。どちらかに優先するべき「基準」を設けてしまうと、もう片方がただ合わせていくだけになったり、損なわれた存在になってしまう。ちぐはぐな状況を見せるにしても、どちらか一方だけが犠牲になるのではない方法を探る必要があるはずです。かといって、まとまった完成を目指す場合には、どこか似たような色合いばかりになってしまう(絵を進めるなかで、合わないと判断したときに、拭き取らざるをえなかった絵具もあります。もっとべつの色を置けば、拭き取らずに済む道があったのかもしれません)。

凡庸さを超えて、さまざまな色が複数の条件のうえで成立する地点を探ること。それが最近の目標のひとつになっています。

確かめる

油彩、鉛筆、麻布

45.6×76.5cm

2024年

Photo by 稲口 俊太

奨学期間中に最も使用した

ホルベイン製品について

・油絵具用画用液/スペシャル マット ペンチング オイル

油絵具用画用液のつや消しのスペシャルマットペインティングオイルはもっともよく使用した製品のひとつです。もともと制作に蜜蝋をよく使用していましたが、今回機会をいただけたことで、あらためて「スペシャル マット ペンチング オイル」を使用するようになりました。

商品説明に「乾燥後、つや消しの画面をつくる。ワックスを含まないので、使用量に制限はない。再溶解しないため、仕上げ用ワニスとしては使用不可。」とあるとおり、とても使いやすいように思いました。ただ蜜蝋を混ぜていたときは、重ね描きするときに下の層が溶けてしまうことがあったのですが、安定した画面で重ね描きもしやすいため重宝しています。

・ホルベイン油絵具 アンティークシリーズ

顔料に岩絵具を使用している絵具シリーズで白群、浅黄群青、藍群青、裏葉緑青、黄茶緑、樺茶、紅辰砂の7色があり、どの色も落ち着きがある色合いで、ほかのシリーズにはない魅力があるように思います。混色することがほとんどですが、そのままでも使いやすそうな色で、初めて使用したことの新鮮さもあり、使用していてとても楽しいです。

特に藍群青は、青みが強すぎず、暗すぎず、これまではインディゴを場面の代わりになることも多く、欠かせないものになりそうです。

・下地材/ヤニ止めシーラー

支持体に市販のキャンバスではなく、綿布や麻布を使用しているので、木枠のヤニが画布に染みてしまうことに悩まされていました。布を張る前の木枠の裏表両面に塗布しています。画材としてシーラーを入手できることがとてもありがたいです。

・下地材/クリア ジェッソ M、L

アクリル用の下地ということですが、綿布や麻布に鉛筆等で線を引いたあと、このクリアジェッソを塗り重ねて油絵の下地としても使用しています。鉛筆の線を残したまま油絵具で着彩できるので重宝しています。何よりも、いろんな素材を透明に覆うことができるという点がありがたく、今の制作ではなくてはならない存在です。

通常のジェッソ同様、粒子のサイズがM、Lの2種類あり、使い分けることができるのも嬉しいです。

プロフィール

神 祥子 JIN Sachiko

個展

グループ展

受賞歴