田村 正樹

TAMURA Masaki

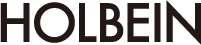

Empty Forest

油絵具、アクリル絵具、木製パネル

145.5×97.0cm

2024年

ステイトメント

これまで私は、〈絵画〉という領域の中で、様々な技法や素材を横断的に使用しながら絵画制作をおこなってきた。(たとえば、建築用の養生シートを支持体に、アクリル絵具で描画した「移動式シート壁画」をつくったり、自己の内的イメージ世界を自作した水溶性絵具で和紙に描画し、手製本した〈本〉の形態をした絵画作品をつくったり、といったように――。)

2023年3月東京藝術大学大学院を修了し、自己のイメージ世界を絵画の中で探っていくことに一区切りをつけた私は、2023年10月、第36回ホルベイン・スカラシップ奨学生に選出いただいたことを機に、イメージの探求から、より〈絵画表現としての進化(深化)〉を探るべく、私にとって、絵を描き始めるきっかけとなった「原点」であり、西洋美術史上の巨匠たちと繋がる「憧れ」の絵具である「油絵具」と、今一度しっかり腰を据えて向き合ってみることに決めた。

大学院在学中は油画科に籍を置きながらも、技術的・経済的な理由から、あまり油彩による絵画制作に取り組んでこなかった私にとって、それはある意味で、大学院時代の〈やり残した宿題の一つ〉であるとも言えた。

2024年3月に個展を開催することが決まり、それに向けた新作として、支給いただいた油絵具 「ヴェルネ」を用いた油彩画の新作15点を制作した。『The Book of Drops ―からっぽバケツのブルース―』(2020年)という〈本〉の形態をした絵画をもとに、その中のイメージを新たに「一枚絵」(タブロー)として、油彩で描き起こしていった。

自作した水溶性絵具で〈本〉の中に描いたイメージを、油絵具でタブローに描き起こしていく行為は、「水」から「油」への移行であり、描きながら新たなイメージが生まれてきたり、色彩が変化していったりと、絵具のもつ特性に導かれながら、改めて〈絵画〉と深く向き合うスリリングな体験となった。

そして、それは中世の修道士たちが、聖書の物語世界を「写本」と呼ばれる〈本〉の中に描いていた時代から、次第に、画家たちが板やキャンバスの上にタブローを描くようになった、一連の美術の流れを辿っているかのようで、図らずも、美術史の一端をなぞっているような不思議な感覚を覚えるものだった。

今回、個展に向けて制作をしている中で、素直に、「絵を描くことの楽しさと幸せ」を実感する時間が多かった。個展も終わりに近づいてきた4月末には、沸々と、「もっと絵を描きたい」という想いが、自分の中で静かな炎のように燃えていることに気付いた。

絵を描くことで出会えた色々な人たちとのご縁と、絵を描けることの幸せに感謝しつつ、この静かな炎を消さないように、これからも自分のペースで、私にとっての〈絵画〉と向き合っていきたい。

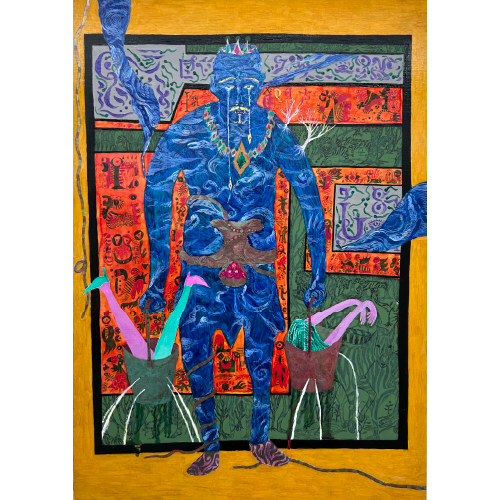

泣き虫KINGと森のシマウマ(独裁者の涙)

油絵具、アクリル絵具、インク、木製パネル

84.1×59.4cm

2024年

奨学期間中の取り組みについて

2023年10月、第36回ホルベイン・スカラシップ奨学生に認定いただき、豊富なラインナップの並ぶ「画材カタログ」をめくりながら、ご提供いただく画材を吟味していた時、ふと、自分にとって絵を描き始めるきっかけとなった「油絵具」と、この機会に改めてじっくり向き合ってみたいという想いが芽生えてきた。油絵具は、私にとって、テレピンや乾性油の匂いが漂う美術室で、鏡の中に映る自分を見つめながら自画像を描いていた14歳の頃に立ち返る「原点」であり、ゴッホやピカソ、レンブラントといった、西洋美術史上の巨匠たちと繋がる、「憧れ」の絵具でもある。

そこで、この機会に高品位油絵具と銘打たれた「ヴェルネ」という油絵具を中心にご提供いただき、およそ10年ぶりに、腰を据えて油絵制作をおこなってみることに決めた。「ヴェルネ」を使って、これまで和紙に自作した水溶性絵具で描画していた自己のイメージ世界を、板に油彩で描き起こしていった。画材を「水」から「油」へと転換するにあたり、シート壁画や〈本〉の作品で掘り下げた自己の内的イメージを、絵画表現としてもう一段階深いレベルで探っていくことが狙いだった。

次項で詳述するが、油絵具のもつ特有の艶感や色彩の深さを遺憾なく発揮してくれる「ヴェルネ」は、まさにそうした狙いにうってつけの画材と言えた。〈本〉の中に描き込んだイメージをタブローにしていくことは、〈本〉の中に閉ざされたイメージを開放していく作業とも言え、描き起こす過程で色彩を一部変えたり、イメージを新たに描き加えたり、水彩と油彩の絵肌(マチエール)の違いを楽しんだりと、描きながら、心躍る〈絵画的冒険〉を体験できたように思う。

奨学期間で制作した作品は、2024年3月に開催した、OIL by 美術手帖ギャラリーでの個展『水と油』にて、発表させていただいた。ギャラリースペースには、2020年に自作の水溶性絵具で描画した〈本〉の作品と併せて、そこから今回新たに「ヴェルネ」で描き起こした油彩画の連作を展示し、文字通り、「水」と「油」、水彩と油彩の両作品を同時に鑑賞いただけるようにした。

『泣き虫KINGと森のシマウマ(独裁者の涙)』(2024年)や『鳥刺し女』(2024年)は、そうした連作の中の一点であり、特に『Empty Forest』(2024年)では、P80号サイズの木製パネルに油彩で描画した作品で、本の中のイメージを大画面に表現できたのは、油絵具という画材の持つ特性によるところが大きかったと感じている。

奨学中、油絵具とじっくり向き合い、改めて、油絵具の持つ唯一無二の質感と描画感に強く惹きつけられた。油絵具は、永遠に私にとっての「原点」であり、「憧れ」の絵具なのだと感じた。「ヴェルネ」という油絵具との出会いも相まって、また一つ、私の中で新たな扉が開けたような気がする。

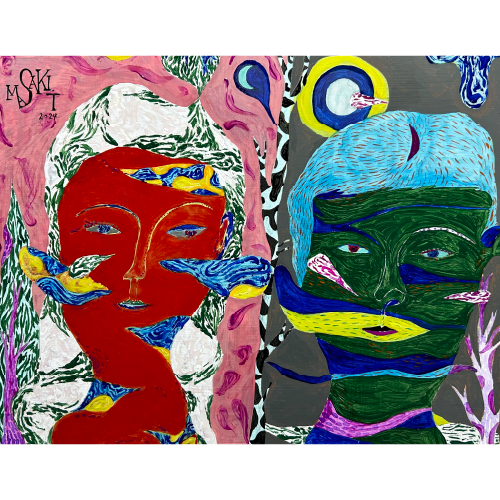

月影 -A Man And A Woman-

油絵具、アクリル絵具、木製キャンバス

41.0×53.0cm

2024年

奨学期間中に最も使用したホルベイン製品について

久しぶりに油絵具で制作を行なうにあたり、高品位油絵具 「ヴェルネ」を支給していただくことに決めた。選定の理由は、商品紹介の中で「理想的な油絵具とは何か。その答えを探して、巨匠たちが活躍した15、16世紀にまで遡りました。」と謳われていたからだ。〈油絵具=西洋美術の巨匠たちがつかっていた絵具〉という認識のある私にとって、これこそまさに自分にとっての「憧れ」の絵具だと思い、この機会にぜひつかってみたいと思った。

正直、高品位油絵具と冠され、高級感漂うアルミ容器で包まれた「ヴェルネ」は、かねてから興味をもっていたものの、価格面などを理由に、学生時代はなかなか手の届かないでいた絵具でもあった。10月末、大きなダンボール箱が届き、40色入った立派な紙箱を開け、一本ずつ個別に包装された絵具をみたときは、思わず胸が高鳴ってしまった。「ここからもう一度、油絵具と向き合ってみるには、絶好の画材だ」と感じた。

さらに興奮を覚えたのは、チューブから絵具を絞り出した時だ。最初につかった色は、「カドミウムレッド」だったと記憶しているが、パレットの上で赤々と輝く絵具をみた時は、絵具そのもののもつ美しさを再認識させられる思いだった。「良い絵具とは何か?」と考えた時、それは使う人によって様々な定義が可能だと思うが、絞り出した瞬間に、「あ!これは美しい絵具だ」と思わせてくれた「ヴェルネ」は、忖度抜きに、私にとっての〈良い絵具〉を定義付けてくれた絵具となった。

画溶液には、ヴェルネ専用画溶液の「ペインチングワニス」や「ターペンタインストロング」の他、機能性アロマの配合された「アロマトリエ」シリーズを使用し、制作段階や、求める表現効果に応じて、適宜使い分けていった。「ヴェルネ」は、絵具そのままの状態でも適度な硬さをもち、腰のある硬毛筆で練ってから使用すると、油絵ならではの粘性が生まれ、とても使い心地がよかった。また、画溶液を加えて用いると、これもまた油絵具ならではの「伸び」が生まれ、面相筆による細部描写ではぴりりとした切れ味を感じ、軟毛筆によるグレーズ表現では、透明感と艶のある表現が可能となった。支持体に塗布した時や乾燥後も、発色に大きな変化はなく、チューブから絞り出した感動そのままに描画していけた。

「21世紀の巨匠たちへ」というキャッチコピーには、いささか腰が引けてしまったが、(私はまだ、全然巨匠と言える人間ではないので…。)それでも、「ヴェルネ」を使っていると、自分が、ゴッホやピカソ、レンブラントといった巨匠たちと繋がっていられるような、自分が、脈々と続いてきた絵画の歴史の一端に位置していることを自覚させられるような、そんな絵具だった。

プロフィール

田村 正樹 TAMURA Masaki

個展

グループ展

受賞歴他