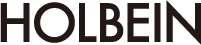

ムラカミナナミ

MURAKAMI Nanami

ねぎをやいてたまねぎをやくめがでてのびてたべれない

油絵具、鉛筆、ジェル メディウム マット、アブソルバン(吸収性下地材)

53.0×45.5cm

2023年

ステイトメント

それはこぴーようしのようにぺらぺらであたたかなたおるのように

こころもとなくそこにたっています

わたしはじてんしゃをもっている

ゆっくりあるくひとのよこをとおって

おおきなくるまのよこをとおって

ちいさなむしのよこをとおって

しろいくものしたをとおった

わたしはじてんしゃをもっている

ふかくとめてかるくすってほそくはくおおきくすってとめてはく

身の周りのものやことから着想を得て、ただ線を引いてみて、ただ点を打ってみる。

そこに⾊をつけたら、形になってしまったような、作品を目指しています。

詩のようなもの達は作品のタイトルです。

意味がありそうで意味がないような、解りそうな解らない感じは⾝の周りのことだとおもいます。

大きく言って「⽣活の何か」です。

ただの線と点と⾊がただの形になって⾝の周りと接するようになると、そこになかったはずの背景が⽣まれ特に意味はないけど意味がありそうな図像になると思います。

作品に対して=「こう」みたいなのは苦⼿で「なんか描いたらこうなった、いいか」みたいな、てきとうではないけど半分遊びみたいに、⽔たまりを⾶び越えてしまうような感じで制作しています。

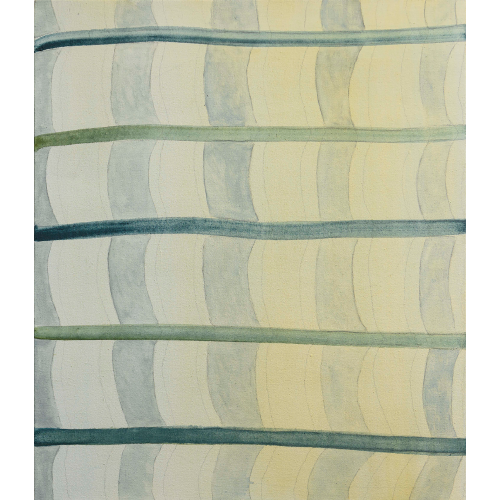

わたしはじてんしゃをもっている

ゆっくりあるくひとのよこをとおって

おおきなくるまのよこをとおって

ちいさなむしのよこをとおって

しろいくものしたをとおった

わたしはじてんしゃをもっている

油絵具、ジェル メディウム マット、アブソルバン(吸収性下地材)

15.8×22.7cm

2023年

奨学期間中の取り組みについて

奨学期間中はとにかく描いて描いて描きまくりました。私は考えるよりも、手を動かす方が制作にスムーズに取り組めるので、描きたい、作りたいと思う感覚に従って作品に向き合いました。奨学期間を振り返ると、認定の前後、期間中に、考え方や表現の変化をとても感じました。

奨学生に認定される直前までは、作っている物を作品にしなくちゃと漠然と思い肩に力が入っていました。意味を考えたり、言葉にすることはとても大切なことで、当たり前に近いものかなと思いますが、当時の私にはまだ早かったようで無理やり取り繕ってしまう感じでした。しかし、とりあえず手を動かそうと思い、ドローイングの制作を大量に行いました。

ドローイングは油絵に入るまでのストレッチや準備運動のようなもので、これを行うと漠然としていたことがすっきりとしていきます。描画材には水彩絵具や色鉛筆、鉛筆、支持体には画用紙、コピー用紙、粘土など様々な素材を使いました。一枚のクオリティにこだわりすぎず、数十秒で描き、絵にならない落書きみたいなものまで切り捨てず、「これでも絵になりそう」な感覚をもちながら取り組みました。そうすることで、絵に新鮮さと感覚的な柔らかさを培っていけたと思います。油彩に移行しても柔軟さを失わないように、一枚に拘らず沢山描きました。最近では、ドローイングと油絵として扱っているものの境目が薄れてきたように思います。紙に水彩で描き、並行して綿布に油彩で描く、または立体を作ることの行き来がスムーズに行われるようになったら、もっと「これでも絵になりそう」ができるのかなと思います。

また、完成を目指さないことについて考えました。私の作品は完成しているか解らない時があります。それは単純に終えられていないということではなく、最終的なイメージに辿り着いてはいないが、途中と言われる段階で絵になっているということです。絵からはこれでいいと言われているようで、けれども自分としてはこれでいいのかな?という状態です。そうなった時は手を止めて置いておきます。そうすると、段々良いかも!と思えるようになります。私の作品は一手一手が面白さを引き出し、また無くすギャンブルみたいなものです。焦らないこと、時には思い切ること、よく見ることがとても大事になりました。ゴールではなく、道のりを目指すようにしています。

今後も描いて描いて描きまくり「これでもいいんだ」を目指してがんばります!

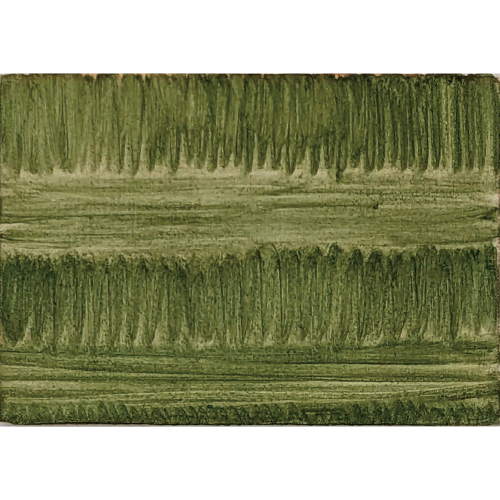

それはこぴーようしのようにぺらぺらであたたかなたおるのように

こころもとなくそこにたっています

油絵具、色鉛筆、ジェル メディウム マット、アブソルバン(吸収性下地材)

91.0×65.2cm

2024年

奨学期間中に最も使用したホルベイン製品について

・アクリルメディウム/ジェル メディウム マット、下地材/アブソルバン(吸収性下地材)

最も気に入って使用していたホルベイン製品は、ジェルメディウムマットとアブソルバン(吸収性下地材)です。この二つの製品を併用して下地づくりを行いました。

私は支持体に綿布を使用しています。綿布の厚み、種類は様々ですが、画材用に作られた綿布から手芸屋で売られている綿布まで、作りたい画面に合わせて使用しています。ほとんどの綿布が下地加工されていないので下地を塗る必要があります。地塗りがされていない布に直接、油絵具を使用してしまうと変色が起こったり、表面が傷んでボロボロになってしまうなど様々な問題がおこります。また、伸びにくさや染み込みの不均一さが目立ち、描きにくいので、下地づくりはとても重要な工程になります。ジェルメディウムマットとアブソルバンを併用したことで素材の耐久性と理想的な画面を作るのにとても助かりました。ジェルメディウムマットは綿布の目止めとアブソルバンの吸収度の調整のために使用しました。ジェルメディウムマットで目止めをすると堅牢な膜ができアブソルバンが均一に塗りやすくなります。また、アブソルバンに水で溶いたジェルメディウムマットを混ぜて吸収度の調整をしました。そうすると吸収を防ぎ、絵具の伸びを感じられます。素のまま下地としても使用でき、半透明なので、綿布の綺麗な生成色を活かせます。マットな質感は柔らかく、穏やかな印象を画面に持たせてくれました。

アブソルバンはジェルメディウムマットの上から重ねて塗りました。原液のままだと刷毛痕が残ることがあったり、速乾なので塗った部分とそうで無い部分の間に凹凸や線が出てしまったりしましたが、水などで溶き、4〜5回塗り重ねていくと均一な下地が作れます。吸収性が高く、画用液でしゃばしゃばに溶いた絵具でもしっかり固着し、滲みや微妙な重なりの変化など繊細に表現できました。また、薄く絵具を伸ばしたときでもぼんやりしすぎず、絵具の発色を感じられます。2点の画材を併用することで調整の幅が広がり、より理想の下地を作ることができました。

・油彩軟毛刷/NWシリーズ

油彩軟毛刷毛NWシリーズは画筆類の中でも重宝しました。柔らかすぎないので形が崩れることがなく、真っ直ぐ線を引けたり、面を塗ることができました。筆に含む描画材が簡単に流れていかないので、塗りの途中でとぎれて絵具を付け足すストレスがありませんでした。持ち手の部分が長く、大きく腕を動かしながら描くことができました。

プロフィール

ムラカミナナミ MURAKAMI Nanami

個展

グループ展

受賞歴他