小西 梨絵

KONISHI Rie

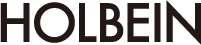

les phases | espace-temps I

アクリル絵具、色鉛筆、顔料、メディウム、綿布

70.0×70.0×3.5cm

2023年

ステイトメント

世界各地の神話や伝承などから推測される類似性により、私たちは普遍的な風景像を所有しているのではないか、という仮説を持ちました。土地には特有の神話があり、その神話は現地の住民の風景に関する表象として現れると神話学者のジョーゼフ・キャンベル氏は言っています(参考:書籍「神話の力」 ジョーゼフ・キャンベル著)。そしてこのような表象はある特定の土地から生まれたにもかかわらず、様々な文化圏に共通する要素を含んでいます。

例えば、「山」は様々な宗教・文化で神聖な場所としての意味を持っており、神道では山は神が住まう場所として信仰されています。風景は主観的な視線であり、はじめに個人によって経験され、個人的風景として表象されます。これらの個人的な風景の経験は、見られる対象が少なからず共有される以上、相互主観的であり集団的に共有される契機を有し、集合表象を形成していきます。私は普遍的な要素からなる風景とはこれら集団的・社会的文化レベルのさらに上層に分類されるものでありながら、主客未分の純粋経験の段階に存在すると考えています。また、ラカンの理論であるR.S.I.=現実界・象徴界・想像界は、世界の把握方法の分類の一つであり、絵画として内的表象と外的表象の位相関係を提示するためにこの理論を引用しています。この形象化のプロセスの中で心象は意識下であることも、無意識下であることもありえます。

私はこれらの考えをもとに、多様化が進む現在に我々はどのような風景像を所有しているのかを、様々な文化圏におけるコミュニティの形成様式の調査を通して考察しています。そして、その考察と併せてどのように普遍的な要素からなる風景を絵画として表現するかの実践をしています。

また、主客未分の純粋経験の段階に存在する表象される以前の表象をどのように絵画という形態で提示できるのか、というプロセスの中に既に矛盾を孕んでいる可能性を認めながらも、それを作品を通して喚起させることで、自己と他者との相互理解の可能性を提示できるのではないかと期待しています。

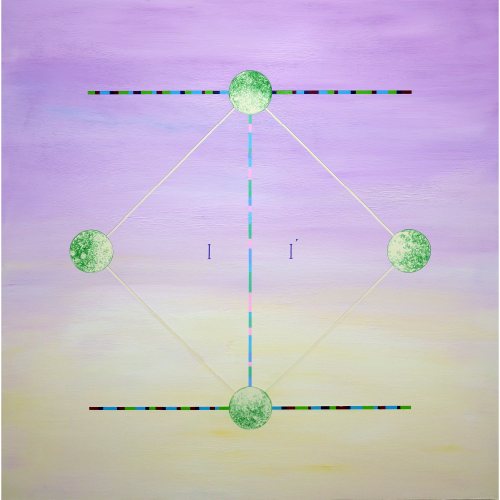

R.S.I. / mont cervin

アクリル絵具、色鉛筆、顔料、メディウム、綿布

48.0×28.2×3.5cm

2023年

奨学期間中の取り組みについて

奨学期間中は主に3月に開催された展示の準備に追われる中で、新しいシリーズや技法の確認に取り組みました。スカラシップをいただく数ヶ月前にアトリエの引っ越しがあり、画材の調達をどうするか考えている中、スカラシップの恩恵により様々な画材を試せたことはとても幸運でした。

・新作「Man I Fold/ Null #1」について

私の作品の中で座標は重要な意味を持っており、以前から使用している概念ではありましたが、“実際には存在しない座標”をテーマにシリーズを展開していきました。この座標は他の座標を定めるための基準となる座標であり、世界の中心として意味を持つ座標でもあります。私はこれを、世界中様々な文化で見られる現実の風景を、その地域の中心と見なす現象(例えば、日本で言う富士山)と似たようなものであると考えています。そして表された絵画上の空間は、様々な土地とリンクすることのできる点として機能することを期待しています。

・支持体、メディウムについて

以前は木枠に生のキャンバスを張って使用することが多かったですが、より堅牢な画面を作る中で、パネ ルを使用する方が複数のレイヤーを構築することができると考えました。生のキャンバスは不安定な部分 がある一方で、メディウムによって変わる見え方が魅力的です。どこまで下地を透けさせるか、透明度や質感を調整しながら被膜を作り、作品のメインシリーズの一つである“MANIFOLD(多様体)”の考えを表現するために、マットメディウムやジェルメディウム、クリスタルジェルメディウムなど様々なメディウムの調合を試しました。“MANIFOLD(多様体)” は複数の座標を描き込める位相空間であり、私はこれを複数の視座を持つ空間として解釈しています。今までに試したことのなかったメディウムのおかげで、複数の被膜を画面上に重ね描画層を分けて構成する表現の広がりを獲得できたと思います。

・色、粘度について

普段から画面自体にはあまり厚みの差を持たせないで、色の明度や寒暖差で奥行きを表現できるようにしていますが、アクリル絵具の粘度と顔料の密度の調整が以前から課題でした。特に彩度を下げることで色の密度が失われることが気になっており、その中でアクリリックカラーのフルイドや不透明水彩など、今回初めて使用する画材は刺激になりました。また、課題レポートに取り組む中でホルベインの方から技術的なアドバイスをいただけたことも心強く、絵具にアクリリックカラーのカラーレスを混ぜて粘度を調整するなど、自分では考え付かなかった画材にたどり着けることは大変貴重な機会でした。

Man I Fold / Null #1

アクリル絵具、色鉛筆、顔料、メディウム、綿布

130.0×162.0×3.5cm

2024年

奨学期間中に最も使用した

ホルベイン製品について

・アクリル絵具/アクリリック カラー[ヘビーボディ]、アクリリック ガッシュ

アクリルメディウム/ペンチング ソルベント

ヘビーボディは乾いた後にツルッとした被膜ができる点と、色が濃く出る点が気に入り、また絵具を滑らかにするために使用するペンチングソルベントも、水で薄めるよりも絵具が分離しにくく、画面に滲みにくいのでよく使用しました。ヘビーボディは元が厚めの絵具なので、いろいろなメディウムと混ぜて粘度調節ができる点が気に入っています。また全色使用する機会ができたことで、同じ色味の中でも顔料の違いによる色調のバリエーションを作れ、画面の構成をより複雑なものにできて有り難かったです。ヘビーボディよりも少し乾いた質感にしたい時はアクリリックガッシュを使用し、白色と混ぜると軽めで粉感のあるパステルカラーが作りやすく重宝しています。

・アクリルメディウム、ペンチングナイフ

奨学期間中に初めてモデリングペーストを画面に使用し、画面上に新たな質感のレイヤーが作れることに感動しました。ホルベインのジェルメディウムはハードやマットなど様々な質感のものが用意されており、それらを混ぜる割合によっても更に幅広い表現を作り出すことができ、非常に面白いです。特にクリスタルメディウムとジェルメディウムを混ぜたものが気に入っています。このメディウムをフラットに塗ることはなかなか難しく技術は必要ですが、ペンチングナイフのMXシリーズやAシリーズはしなりが素晴らしく、力加減の微調整がしやすいため、今では画面構成に必須の物となりました

・不透明水彩絵具

顔料が多く含まれている絵具として教えていただきました。今までは画面の仕上げの際に顔料をそのままメディウムと混ぜて使用していましたが、色面が大きくなった時の顔料の偏りが気になっていました。まだ実験段階ではありますが、不透明水彩絵具は発色が素晴らしく、光の反射の仕方や色の厚みの調整に使用していきたいと考えています。

プロフィール

小西 梨絵 KONISHI Rie

個展

グループ展

パブリックコレクション

受賞歴他