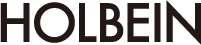

山口 由葉

YAMAGUCHI Yuiha

半分開けたバスの車窓

油絵具、キャンバス

145.5×112.0×3.5cm

2024年

Photo by 城戸保

ステイトメント

私の絵のモチーフは私の日常の風景であり、具体的なテーマやメッセージ性はとくにない。しかしながら「ある対象を描いている」という意識はとても重要だ。「なにを描くか」は「どう描くか」に直結している。

例えば、ドローイングは普段使っているバスや、他の人が運転する車の中で行う。車窓の風景を見ては覚え、描き、描こうとした景色を忘れたらそれでおしまいの黒い線のドローイングだ。印象の強いところだけが記憶に残ってできあがる。

アトリエに持ち帰ったドローイングは記憶を蘇らせるための装置だ。ドローイングを使ってタブローを描くときはドローイングとしていいかではなく、思い出せるかで使うかどうかを決める。その記号的な形からどう描き始めるのか、最終的にどうなるのかを考えてから逆算して色や艶の有り無し、筆の運び方やその順序を決め、描き始める。しかし、描く前にあれこれ考えた計画はその通りにはいかない。一手一手こうなったからこう描こうと反応し、考えながら描いている。初めの一手が何かによって絵は全く変わってしまう。私は考えながら描いた絵具の重なり、それが示すプロセスをもっとも大切にしている。

また、私は面よりも線の意識が強く、しばしば線で画面を構成する。線の方が“描きっぱなし”のような抜け感がでつつ、運筆の意志が強くでる。そして、画面を触っているという身体的な感覚も感じやすい。

絵が完成するときは予想できる時もあれば、突然訪れる時もある。完成はどこにも手を入れることができない状態のときだ。どの部分も全体で見ると成立している。

私がタブローに求めるのは、中経過の“描きっぱなし”のようでありながら実は完成しているギリギリの絵画である。これによって、鑑賞者は“描きっぱなし”である途中の絵だという認識を転換しなければならない。また描く順序がわかるような描き方をすることで見る側は私の絵描きとしての思考を追体験する。追体験の中で1枚の絵画としての成り立ちに、私が求めた要素や、過程に生じたさまざまな選択を、どのように受け取るのかを絵の前の他者に問う。

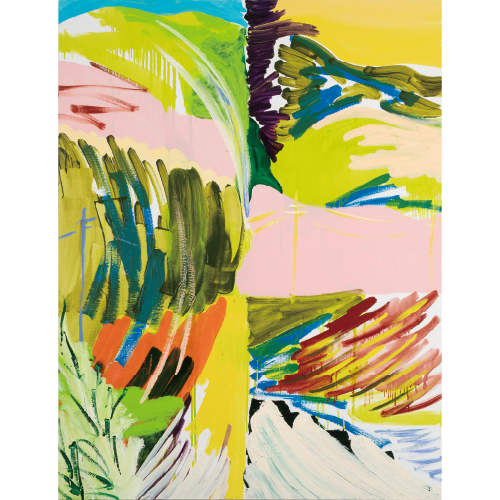

水辺の林

油絵具、キャンバス

72.7×91.0×2.5cm

2024年

Photo by 城戸保

奨学期間中の取り組みについて

奨学期間中は今までと違うドローイングに挑戦したいと考えていた。今までのドローイングは普段使っているバスや、他の人が運転する車の中で行っていて、車窓の風景を見ては覚え、描き、描こうとした景色を忘れたらそれでおしまいである。それは印象の強いところだけが記憶に残ってできあがる黒い“線”のドローイングだ。そして、その方法は続けつつ、他に色を使ったゆっくり描くドローイングはないかと模索した。水彩絵具や普通のアクリル絵具を試したが、ニュアンスが出るものは油彩のタブローと感覚が近すぎて、タブローがドローイングの模倣になってしまいうまくいかなかった。そこで水性インキペンとポスカで色のついた“線”のドローイングに切り替えた。元から続けている車窓のドローイングも“線”なので、感覚も近くスムーズだ。奨学期間前は“面”の意識が少し弱いように感じていたので、ドローイングの支持体はあえて小さくし、太いペンを使って描くことで面は太い線だということを再認識することができた。

次に、ホルベイン製品のアクリリックガッシュを使用してドローイングした。ガッシュなのでマットに塗れてニュアンスが出ない。ニュアンスが出ないので“面”を作りやすい。こちらでもより“面”になるように支持体を小さくし太い筆で描いている。それによって油彩のタブローにも小さいが、“面”が現れ始めた。

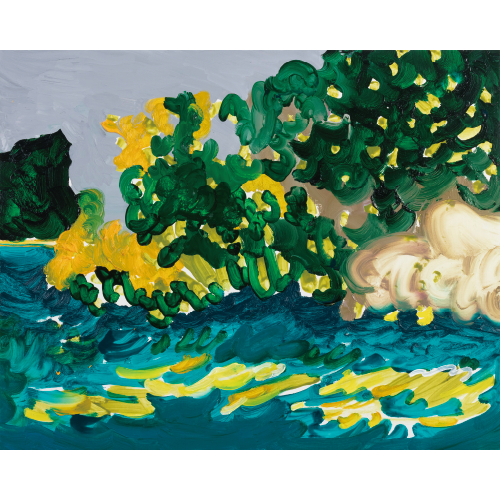

また他に行ったこととしては、下地の研究である。今までは下地を作ったことがなかったが、麻布を張り、水と膠を12:1で溶いて前膠をし、膠水とボローニャ石膏で下地を作った。下地を作ることで油絵具に水彩絵具のような風合いがでて、今までにない画面ができあがった。この自作の下地は、市販のキャンバス地よりも白の色が美しく、絵具の吸収力がいいので、描いていて心地よく新鮮だ。

今後やってみたいことは、パネルに麻布を張ったものに前膠だけのものを作り、そこに油絵具で描くことだ。今まではいつも真っ白なキャンバスにばかり描いていた。下地が白い状態から始めることよって、絵の中の色が濃くなりすぎたり、暗くなりすぎたりして混沌とした時に、地の白に帰還させるような描き方をすることができる。だが、それができないもともと色のついた素材、そのものの質のあるものに描いてみることによって今までにない絵を描いてみたい。

木々の中の家

油絵具、キャンバス

72.7×91.0×2.5cm

2024年

Photo by 城戸保

奨学期間中に最も使用したホルベイン製品について

・油彩筆/硬毛筆(豚毛)KM-A

とても良い。今まで使ったことがない形の筆。先が細いので気を遣った線が描ける。細いところと太いところの使い分けがしやすく緩急がつけやすい。豚毛なので刷毛目がはっきりと出て痕跡が残りやすい。

・油彩筆/硬毛筆(豚毛)KM-L

奨学期間中にいただいたものの中で1番良かった。今まで使ったことがない毛の長い筆で、豚毛でできている。毛が長いので力の抜けた線が描ける。豚毛なので刷毛目がはっきりと出て痕跡が残りやすい。

・油彩筆/RESABLEハードリセーブル 220F、220R

腰がつよい。毛先が整っているので画面から筆を離す瞬間まで気を遣える。毛の密度が高いので洗う時にかなりしつこく洗わないとすぐに筆が硬くなってしまう。

・油彩筆/RESABLE 1100F、1100R

ちょうど良い柔らかさで描きやすい。絵具の含みがとても良い。こちらも毛の密度が高いのでしっかり洗わないと硬くなる。

・画用液/ダンマル ワニス

とにかく艶が欲しい時に油絵具に混ぜる。単体で油絵具と混ぜるととても早く乾くので時短になるが、保存の際に気をつけないと画面と梱包材がくっついてしまうので注意が必要である。スタンドオイルと合わせて混ぜると強い艶が出る。

・画用液/ヴェルネ ペンチング ワニス(ポピータイプ)

アイデアが消えないうちに描こうとしているため時間がない時に、調合しなくていいところが良い。しっかり艶がでる。黄変しにくい。

・画用液/サフラワー オイル

リンシードオイルと違って黄変しにくい。ポピーオイルにとてもよく似ているが、価格がポピーオイルに比べてかなり安いところが良い。

・アクリル絵具/アクリリック ガッシュ

今までアクリルガッシュはあまり使ったことがなかった。現在行っているドローイングの方法は刷毛目のニュアンスが出ないように、面で描くドローイングをしているので、このアクリリック ガッシュはピッタリだった。発色も良い。

・ホルベイン油絵具

油絵具は大容量のものでないと使わない。というより使えない。小さなチューブだと大きな絵を描くとき下手をすると一筆で終わってしまう。そうすると同じ色の他のチューブを探さなくてはならない。何本もの同じ小さい絵具を所有してまとめておいてもいいが、絵具は所定の位置に置かない方がいいアイデアが浮かびやすい。よって絵具は大容量に限る。小さい油絵具はただのコレクションになってしまう。この油絵具は110ml の大きなチューブがあって使いやすい。不透明色はもちろんだが半透明色ものっぺりとして面がつくりやすい。発色もよい。

プロフィール

山口 由葉 YAMAGUCHI Yuiha

個展

グループ展

受賞歴他

その他