色材の解剖学⑥ 油彩画の透明技法

色材の解剖学では、色材に関する基本知識から専門的な内容まで制作に役立つさまざまな情報をご紹介します。

油彩画の透明技法

透明技法を駆使したファン・エイクの名画

『アルノルフィーニ夫妻像』(1434年)

ファン・エイク

ファン・エイク、デューラー、クラナッハ、ブリューゲル、レオナルド・ダ・ヴィンチなど、ルネサンスからバロック期にかけて活躍した画家の油彩画は、今も奥行きと透明感のある画面で人を魅了してやみません。一体どんな方法で描いたのでしょうか。

彼らは油絵具を樹脂性のワニスで溶き、薄い透明な絵具層を何層も塗り重ねながら作品を仕上げました。この技法は透明技法(グレーズ技法、グラッシ)と呼ばれ、中でもこの技法を駆使して多くの名画を残した、ファン・エイクの作品が有名です。

透明技法に適した画用液

透明技法で注意しなければならないのは、画用液の選択です。

何層も透明な層を重ねるため、乾きの遅い乾性油では不便です。揮発性油は発色と固着を損なうため使えません。ファン・エイクらが使ったのと同じ、樹脂をベースにした、速乾性の画用液が適しています。

以下に、透明技法に用いる代表的な画用液を紹介します。

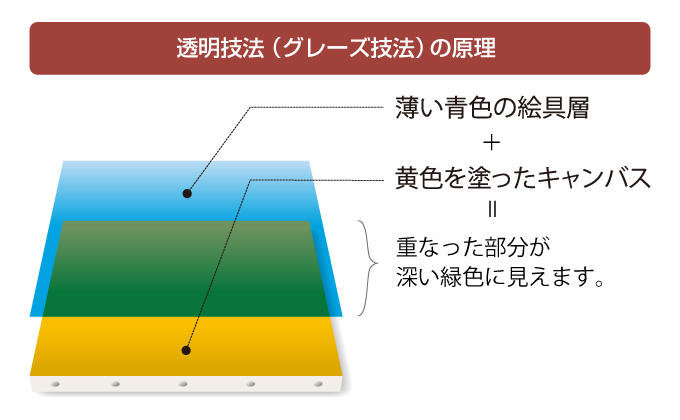

透明技法の原理

光がまっすぐ通過する物体は透明に見えますが、表面で光を反射したり、物体の内部で光が曲がる角度が大きいと透明度は下がります。テンペラやガッシュで描かれた画面は、顔料がすき間なく表面をおおうため光が反射され不透明に見えます。

大量のワニスを混ぜて描かれた油彩画は、光が顔料のすき間を通って絵具層の奥まで届いて反射するため、透明感とともに色調に深みのある画面になります。透明技法はこの原理を効果的に使った技法です。

また、油絵具は成分である油の屈折率自体が透明性に寄与しているため、透明技法に最も適した絵具と言えましょう。

図は透明技法の原理を説明したものです。光は2層目に塗った薄い青色の絵具層を透過して下の黄色の層に達し、跳ね返って人間の眼に飛び込むため、透明感のある深い緑色を感じさせます。同じ原理で、「バーミリオン」(黄みの赤)の上に「クリムソン レーキ」(青みの赤)の透明な層を重ねると、深みのある赤が表現できます。

透明技法を試みるときは、絵具を画用液で薄めるというより、色付きの画用液をつくるイメージで絵具を溶き、柔らかい筆で薄く塗り重ねます。全体に色をつけたいときは、柔らかい布などで刷り込んでいきます。

色材の解剖学は順次資料室へ収録していきます。