アーティスト インタビュー vol.8「田岡智美」

作品を「コーディネイト」する

―田岡さんの作品を語る際、しばしば「コーディネイト」という言葉がキーワードになります。そもそもここでいう「コーディネイト」とは何を意味しているのでしょうか?

最近は支持体にFRP(繊維強化樹脂)を多用し、今の彼女ならでは作品を生み出していますが、それも作品の「コーディネイト」が進化して、表現が変わってきたのでしょうか?

#kattoandopeesuto #risaizu #kanpuremento

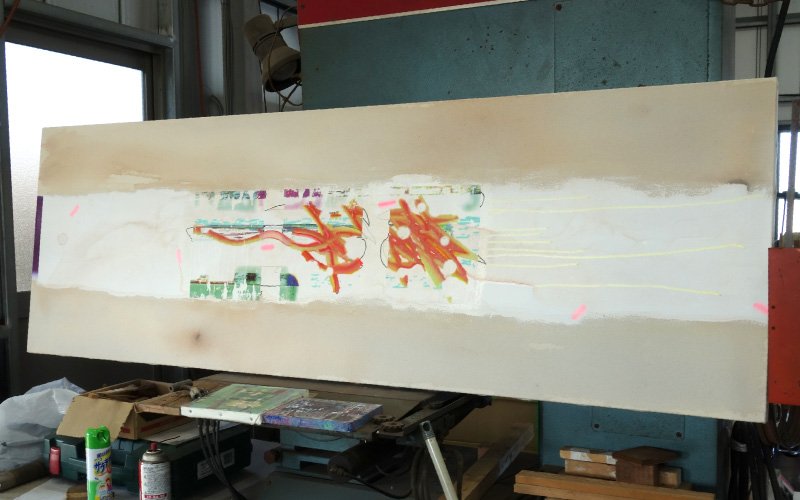

2020 年/ 600*1800

ファッション的なアプローチ

それではまず過去の作品をみながらお話しします。これは2020年の「ホルベイン・スカラシップ成果展」で展示した作品ですが、まだキャンバスの形をベースに、なるべく奇をてらう感じで描いたり貼ったりとかしているんですけど、「コーディネイト」というか、ひとまず作品のことは置いて、絵具や素材を「服」だと仮定して、その方向から考えると「服」を着る人の体形や性格、人柄みたいなもので、同じ「服」を着たとしても見え方がかなり変わってくると思うんですよ。

例えば、すごい極端ですが、トム・クルーズが白いTシャツを着ているのと、普通の人が着ていたり、または通販雑誌のモデルさんが着ているのと比較すると、やっぱりまずトム・クルーズのパーソナリティがあって、それと白Tシャツのシンプルさがマッチしてカッコいい、っていうのがありますよね。

また、白Tシャツを着ているモデルさんは、自らの存在を出し過ぎず「服」の良さを出す様に意図されています。この様に「誰が着るか」、みたいなものがモノに影響を与えているという考え方があって、これを絵画の制作に置き換えてみて、キャンバスを「人」と仮定すると、あまりにも画一的に過ぎないかな、と。

確かにキャンバスにも色々なカタチや比率、種類はあるけれど、もう少し別のモノがあってもいいんじゃないかと、「服」のコーディネイトを考えていたときに思うようになって、「人」である支持体の方を少し変えてみようと考えたのです。

FRPに古い雑誌など、気になるモチーフを「転写」または「貼り付け」ている

―いまはFRPを使った表現をされていますが、作品を「コーディネイトする」と考えたときに、支持体である「人」や、絵具や素材である「服」を、全く違ったものを試してみることもありえますか?

違ったものを試したいという欲はありますね。 今、発泡スチロールや樹脂を使っているのって、キャンバスやパネルから制作を始めてそこから派生した、私にとっては身近にあったものだったんです。

実際の服も身近なところからコーディネイトを考えますよね。例えば自分が赤は好きじゃないのにいきなり赤い服を着るのは勇気が要ることだったり、クール系よりかわいい系が好きなのにクール系に全振りするとなると、自分がよくわからなくなる感覚があると思うんです。ただ、この先また違う物質を触ってみたときにそれが面白ければそっちに寄っていっても面白いかな、と思っています。

例えば、今アトリエにたくさんある鉄なんかも面白そうだな、と。鉄板とか金属を自分で接合したりとかできるような技術が手に入ったら、多分使ってみると思います。そういう風にどんどん自分ができることを増やしていったら作品もどんどん変わるだろうなと思いますね。

―「コーディネイト」には素材も大事だけど技術も大切だということですか

技術はやっぱり大事で、あることができるようになった時には一気にこれも応用できるな、という派生があって。

樹脂へのモチーフの「転写」や「貼り付け」を結構しているんですが、「転写」ってもともと樹脂とかにくっつけるのではなくて、ボンドなどを平らな面に塗布して転写してみたい紙を貼って剝がすのが一般的なんですけど、くっつけられれば転写できるということがわかれば立体的にできるのは樹脂だったりとか、新たな発想に繋がっていくのでそのためにも様々な技術の基本を知ることは大事だと思います。

自分が受験の時に描いた絵を転写した作品があります。受験の時の絵って作家を始める前の絵で、学んでいる最中のものなので作品としてはちょっと足りないのですが、それが素材になって一気に作品になるんじゃないかと。

身近なところ、自分の経験、受験から作品に導くという、いわば「リメイク」というところに繋がっていきます。これって古着に対する感覚とも似ていると思います。

―最初に樹脂を使ってみようと思ったのは?

大学3年の時に「立体ゼミ」というものがあって、彫刻の先生を呼んで油絵学科の人でも石膏や樹脂、発泡スチロールの基本的な使い方を教えてもらい、作品も作れる授業があって、そこで使ってみたのが最初でした。まずは石膏で型を取ることを教わりました。

―最初のうちはコントロールするのが難しかったですか?

混ぜている途中に固まっちゃったとか。固まり始まると早いんで筆もダメになっちゃうんですよ。あと石膏と樹脂を離型する際にハンマーやのみを使って叩き割るんですが、叩きすぎて全て割れちゃって、せっかく作ったのに型もなくなっちゃってるからもう一回最初から作り直さなければならないとか、そういうことはありましたね。

この制作って「あれ作ろう」「これ作ろう」っていう最初から明確にあるイメージに沿って作るというよりか、出来上がったものから考える、という様な制作なんですよ。だからこれが正解なのか失敗なのかって作っている最中は全くわからなくて。

逆に絵画の制作はある程度進んでいくと、「これ、こういう絵になるな」っていう完成図ができてきて、あとはここにこの色塗ってあの色塗って、っていうパターンが自分の中にできてきて、ただ塗るだけになってしまうんですけど、今の手法は、樹脂部分がまずはパーツとしてできていているけど作品としてはできていなくて、これをどう扱うかはその後次第。とりあえずパーツを作ってかき集めて、そこからどうしよう、という感じなんで、正解か失敗かその段階ではまだわからない感じです。

―作りながら考えることで作品に独特のリズム感が生まれるんですね

そうですね、自分でもいきなりできちゃったっていうこともあるので。発泡スチロールとかは弱いので作っている最中に壊れてしまう事があるのですが、それを逆手にとって、そこをもとにして考えてみよう、とか、そこの質感は残してあげて、とか、かなり応用力は試されているかも知れません。

逸脱してみよう、意外なものを作ろうというのは、昔から気を付けていたことなんですけど、既視感があるものからどう面白いものになるかな、ということは意識しています。

自分の感覚はいい意味で信じ過ぎないようにしています。多分、絵を描いている人って、制作中に「今この瞬間、気持ちいいな」とか、「ここにこのラインが入っているからカッコいいな」って感覚的に受け取ることもあると思うんです。私的な感覚としては、パッと見て気持ちいいなということは嬉しいことなんですが、「なんだろう、これ」っていう要素があるともう一段階、深みが出るような気がしていて。リズムがただ気持ちいい、カッコいいというだけでない面白さを模索しているのかも知れないです。

「Feikureiyaadocoode」

―完成までの過程を考えながら制作しているとのことなんですけど、作品のタイトルについてですが、これは後付けですか?

後からですね。

タイトル問題って昔からすごい自分の中にあって。というのは私の全ての作品に「アンタイトル」ってつけられるんですよ。アンタイトルってつけていない人って、多分、その作品への思い入れだとか、モチーフからきているとか、「引っ掛かり」みたいなものをタイトルにしていると思いますが、私は作品にどう名前を付けたらいいんだろう、となっちゃうんです。特別なこれ、という思い入れというものはないし、かといってアンタイトルにしたら全てアンタイトルになって、自分の作品が把握できない問題も出てきますし。(笑)

どうせだったらカッコいい感じにしたいと思ったときに、これを修了制作のときからつけているんですけど、「Feikureiyaadocoode」というタイトルがあって、その後に_番号#○○ というネーミングを続けています。「Feikureiyaadocoode」って全てに共通しているなって思っていて、だから一番最初にきています。

題名はまず全ての英語がローマ字に切り替わっているんですが「Feiku」は、英語のFakeから取っています。例えば型を取ったりとか、素材をわざと古臭くみせるとか、違う見え方になる様に加工したりとか、そういうことを全て含めてFake=「Feiku」な部分だと思っていて、作品はそれのLayered style、つまり「Reiyaadocoode」なんです。

「Layered」ってファッションの世界でもよく使われる言葉だと思うんですけど、画面の「層」という意味と、そのファッション的な「重ね着」の意味合いが、今作っている作品には全てあると思っています。

#ハッシュタグの部分は、その作品の特徴的なものとか、素材の名前とか、作品の情報を載せています。

私もSNSを使っていますが、InstagramとかTwitterとかでは結構ハッシュタグを使うと思うんですけど、例えばInstagramの投稿でハッシュタグがたくさんついているとして、それが一見、投稿された画像に合っていないものばかりだとしても、投稿者の中では画像に合致したイメージがあるのかも知れない、という深読みが面白いと思っています。ただ、わざと英語にしないのですが。(笑)

実はタイトルについてはよく訊かれます。長いし、英語じゃないし、「なんだこれ」、みたいな。(笑)

田岡さんとホルベイン

―以前とは使い方なども変わっていると思いますが、田岡さんにとってホルベインの画材とは?

種類が幅広いのがいいな、と前から思っています。ジェッソとかメディウムはずっと愛用しています。例えば表現に直結する、このグラデーションをやるためにはこれを使わなければうまくいかないというものもありますし、逆に豊富な種類の中から、今度あれを試そうかな、といつもチェックしています。

アクリル絵具も油絵具も、樹脂を使う前からも両方使っていました。今も使い続けていて、支持体はキャンバスとかパネルではなくなってきていますが絵は描いているので、出来上がった作品に着彩したり、アクリルはこの部分に使いたいっていう様なところで使ったり、やはりずっと前から欠かせないものです。

筆はリセーブルの1100Fがお気に入りです。フィルバートで柔らかくていちばん好きですね。

―田岡さんの「コーディネイト」の中でいえばホルベインは?

普通にクローゼットにあるベーシックなものです。普段使いをよくするもの、という感じです。樹脂にも必ず入れていますよ。

まだ新しい大型複合商業施設、「渋谷スクランブルスクエア」で、今年8月に開催された展示会「Holbein Art Fair」では、田岡さんの作品の注目度はすごく高いものでした。

鑑賞者はまず「なんだろう、これ?」となって、作品を間近にして、そこに転写や貼り付けられたモチーフをみて「これって雑誌なの?」、となり、「どうやって作ったんだろう?」と興味津々でみていた方が多かったと思います。

様々な素材にチャレンジする田岡さんは、まずアーティストである前に、ファッション好きでSNSも自在に使いこなす、今どきの若い女性の感覚が感じられます。それが田岡さんと彼女の作品に対する親しみやすさに繋がっている気がします。

そんな田岡さんの制作を支えている絵具や画材は、いわば「ワードローブにあるベーシックな服」であり、それが「ホルベイン」のもので占められているのは、やはり田岡さんが「コーディネイトの達人」である証左ではないでしょうか。

プロフィール

田岡 智美

TAOKA Tomomi

個展

グループ展

受賞