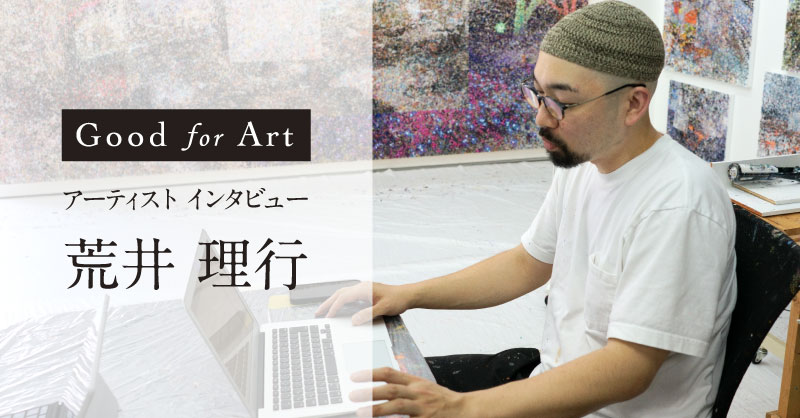

アーティスト インタビュー vol.19「濱元 祐佳」

次代を担うアーティストの背景、作品に対する思い、メッセージを伺い、その素顔に迫る「アーティストインタビュー」。

今回は今後ますます活躍が期待される作家で、第34回ホルベイン・スカラシップ奨学生の濱元祐佳さんに、ご自身のアトリエで話をうかがいました。

アイデンティティと制作

―絵(作品)を描き始めたきっかけや、どのような作品を描かれているか、お聞かせください

私はぬいぐるみをモチーフとして、主に過去のトラウマや、捨てきれない愛着をテーマに制作しています。

ぬいぐるみは私自身を投影したような存在です。作品に登場するぬいぐるみは、幼少期に慣れ親しんできたものや、誰かがずっと大事にしていたもので、彼らに自身の抱えている問題を演じてもらっています。油絵具をメインで使用し、ぬいぐるみの使用感から今まで大事にされてきたことが伝わるよう、丁寧な描写を心がけています。そうすることによって、ぬいぐるみが本来持っている不気味さと、生々しく重いテーマとその背景にある感情が現れてくるのではないかと思っています。

制作のきっかけになりますが…まず、ぬいぐるみをモチーフにし始めたきっかけは、大人になったら捨てなくちゃと思っていたのに、大人になっても大量のそれらが捨てられないことに悩み、大学の卒業制作の時に絵のモチーフにしてみようと、取り組んだことがきっかけでした。

私は幼少期からぬいぐるみが大好きでたくさん集めており、それぞれに名前や性格をつけ、出かける時もいつも連れていっていました。

また、私は学校に行っていない時期があり、人よりも家で遊ぶことが多く、妹とぬいぐるみを使ったお人形遊びをしていました。ぬいぐるみのことはずっと大切にしていて、生活の一部のような存在でしたが、それを封印しようとした時期がありました。

小学6年生から中学2年生まで学校に行けなくなったこともあり、自身が周りの同級生たちと比べてこどもっぽく、遅れているように感じ、それをすごく気にしていました。普通に学校に行けるようになってからも、こどもっぽいところは見せてはいけない!と、必死で隠そうと、大事にしていた玩具や少女漫画など、こどもっぽいと思われそうなものを一気に捨ててしまいましたが、それでもぬいぐるみだけは本当に捨てられませんでした。

高校生くらいになると、生活や気持ちも落ち着き、少しずつ自分の好きなものを肯定できるようになりましたが、今も大人にならなくちゃ…という心の葛藤があるように感じます。

―今まで隠してきた「ぬいぐるみ」を、どうして描こうと思ったのでしょうか?

ぬいぐるみとの関係性が、自分の人生と密接していると思ったからです。一番辛い時期に一緒にいたので。

私にとってぬいぐるみは「過去」の象徴みたいなもので、ぬいぐるみについて話すと、過去のいい思い出や悪い思い出、家族との思い出を必然的に掘り下げて話すことになってしまいますが…。

幼少期に少し辛いことがあり、そういった昔の出来事をずっと人に話すことができず、高校生くらいから、一人で思い出しては悩むようになりました。大学4年生の時の卒業制作で、ぬいぐるみをモチーフにした作品を作ったことで、自分から悩みを出せる、人に話せることに気づきました。

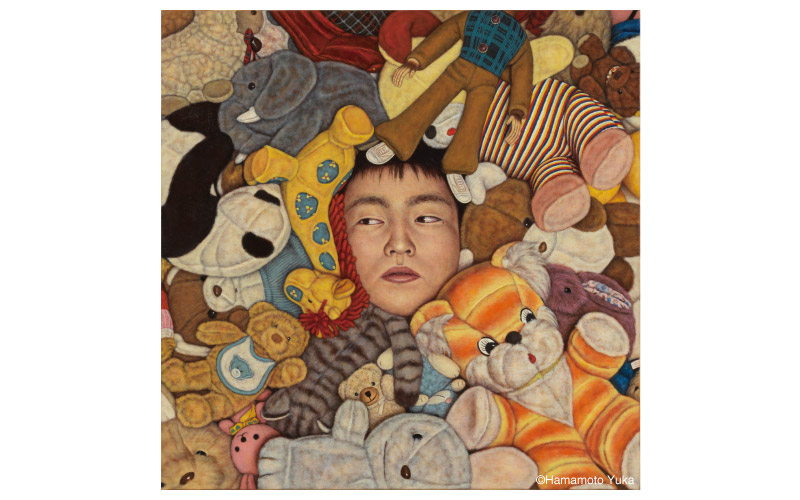

油絵具、キャンバス 2021年

その時は、記憶を思い出す行為に着目し、画面いっぱいに埋め尽くされたぬいぐるみに埋もれる人物の作品を描きました。ぬいぐるみの一つ一つが過去のいろいろな出来事の象徴で、それに埋もれている人物は、瞼を閉じて、まるでぬいぐるみのお風呂に浸かるような状態で、過去の思い出や辛かった記憶に浸っている様子を描きました。ぬいぐるみはフワフワとして心地の良い存在ですが、どれだけ心地の良い存在だとしても、溢れてしまうほどの量になってしまうと息苦しさを感じると思います。それらのぬいぐるみと自身の過去の記憶の存在が重なりました。素敵な記憶は思い出せば思い出すほど空虚に感じ、複雑な記憶は思い出せば思い出すほど、息苦しくなる。そのようなぬいぐるみ、いわば、過去の記憶に溺れてしまっている人の様子を表現しました。思い出しても仕方ないのに、思い出しては何度も過去に囚われてしまう、そんなどうしようもない状態はひどく哀れで滑稽だと思うのですが、それも人間らしい姿でもあると思いました。

また、この絵の人物は、自身の母親のことも重ねて描いていました。母親は買い物依存症のような部分があり、一緒に住んでいた時は部屋が物で溢れかえっていました。(本人も、買う前まではすごく欲しいのに、手元に来るとそんなに欲しくなかったかも…と言っていました。)そんな母親を見た時、私はぬいぐるみを捨てられず、いまだに買い集めて、部屋に溢れそうになっている状況で、自身もすでに母親と同じかもしれないと思いました。また、母親の気持ちも少し分かってしまうので複雑した。心が不安な時にまわりにたくさん物があると安心するし、それをしないと当時は生きていけないからそうなったのだと思います。

私にとって「ぬいぐるみ」をモチーフにして作品にすることは、こどもっぽい自分を許すための作業でもあり、大嫌いな過去の自分を受け入れるための行動だと思っています。でも、それも、ぬいぐるみを油絵で描くまで気づくことはありませんでした。

卒業制作でぬいぐるみを描いたことがきっかけで、今までたくさん悩んできたことが制作においてのアイデンティティになるのではないか、と思ったのです。

―画家になろうと意識したのはこの頃からですか?

実は、もともと画家になるつもりではありませんでした。

卒業制作を描いていた時も、就職活動をしていました。

―そうなのですか!?

そうなんです!

小学生の頃からイラストレーターになることが夢で、高校も美術学科があるところに進学しました。イラストを描く仕事がしたかったので、当初はデザイン専攻に入ろうと思っていましたが、担任の先生から「マイペースにコツコツ描くタイプだから、デザインじゃなくて油絵の方が向いている」と助言されたことがきっかけで、油絵を専門に学びました。

油絵を描くうちに、高校の三年間では足りないと感じたので、もっと基礎を勉強して自分の描きたい絵が表現できるようになりたいと思いました。当時から写実的な作風に憧れがあったので、そういった画風の作家の先輩が多く卒業していた広島市立大学に入学しました。

大学でも油絵を描いていましたが、いざ就職を考えた時、やっぱりイラストレーターになりたいと思い、今まで描き溜めたイラストをファンシーグッズやキャラクターグッズ系の会社に持って行ったのですが、なかなかうまくいかず。イラストレーターになれなかったらもう絵が描けなくなるのではないか、絵とは関係のない企業に就職するしかないのかと、かなり悩みました。

ただ、就職活動のエントリーシート作成で何度も自分のことを振り返ったことで、自分は企業に入って絵を描きたいわけじゃないのかも…と気づいて、自分を表現する仕事がしたかったのではないかと思い、油絵で勝負しようと決めました。

―ぬいぐるみをモチーフに描いたことで、画家の道ができたのですね

そうですね。ぬいぐるみを描き始めてから、これならやっていけると手応えを感じて、そこから画家になることを決めました。

私は何かを表現する時、「自分が体験してきたこと」「たくさん時間を費やして考えてきたこと」に、何か伝えられるものがあると考えています。私はこの制作を通じて、自身が幼少期から長い間悩んできたことが制作にテーマになり、自身の「弱み」だと思っていた過去の経験が、制作においては「強み」になるのではないかと感じました。だから、この表現は私にとって、最もリアルなもので、鑑賞者の心にも深く伝わると信じています。

―ホルベイン・スカラシップの奨学生になる前は、濱元さんは油絵具だけで描かれていて、細密画ということもあり、当時は制作スピードについて悩まれていたようですが、スカラシップ奨学制度の画材無償提供がきっかけで苦手意識のあったアクリル絵具を導入、制作のスピードアップに繋がったと伺いました。抵抗感のあるものに挑戦してみることは、勇気のあることですし、うまくいかないこともあったのではと思いましたが、実際はどうだったかのかお聞かせください

アクリル絵具は高校生の時に受験対策でやったくらいで、本当に触っていませんでした。抵抗感は確かにあったのですが、奨学生になった時、ちょうど油絵で行き詰っていた時期でした。制作のスピードがとても遅く、体調も崩してしまったりして、なかなか思うようにいかなかった時期だったので、いっそのこと全く新しいことをやるのもアリかなという気持ちで始めました。わりと吹っ切れて、もう全部やろうと(笑)

―気持ちが吹っ切れてから、スカラシップに応募されたのですか?

いえ、その前に応募しました。

その時、バイトの掛け持ちをしすぎてしまい制作時間がとれず、制作との両立がうまくできずに悩んでいました。本当にタイミングよく奨学生に選出していただいて、とても嬉しかったですし、有り難かったです。

当時は、制作時間が取れないことで、満足いくまで描き切れないというフラストレーションが強く、有難いことに定期的に展示会のお誘いいただいていたのですが、年に数枚しか描けなくてお応えできないことに非常に悩んでいました。大学の先生に相談したところ、自分のペースを優先して断った方がいいという先生もいれば、折角お声がけいただいたのだから出展した方がいいという先生もおり、自分の制作スピードが確立できていなかったので、どうしたらいいかわからなくなっていました。

―画廊さんから定期的にお声がけされるのは凄いですね!

本当に有難いことに、いろいろな画廊さんと関わらせていただきました。たまにSNSを通して展示会のお誘いをいただくこともあります。

表現の挑戦

―アクリル絵具をいろいろ試されたと思いますが、実際にどのようなことをやってみたのでしょうか?

とりあえずいっぱい触って、色見本なども作りました。制作で停滞感を感じるのは下地にこだわってないからなのかな、と時々思っていたので、特にアクリルの下地やメディウムをメインに試してみました。こんなに多くの種類の下地やメディウムがあることを知らなかったので、画材を変えただけでも制作の幅がかなり広がるなと思いました。他にも、画材だけではなく、画風もいつもの写実的な描き方ではなく、線で描いてみたり、イラストっぽい描き方にも変えてみたり、いろいろやってみました。こんなふうに描いてみても、面白いなと新たな発見がたくさんありました。

―色見本や塗布見本だけでなく、小作品も作るのですね!

一度、作品らしいものを作らないと自分は感覚がわからないので、いったん描いてみようと。

―今まで見た細密画とガラッと作風を変えられていて、はじめて見た時は驚きました

そうですよね。画廊の方やお客様もびっくりされている方がたくさんいました。こういうイラストは普段からほんの少しだけ描いていて、テーマ自体は写実的に描いている作品と通じているのもあって、自分としてはあまり変わっていないつもりでした。

―試されたメディウムの中で特に「モデリング ペースト コースパミス/エキストラ コース パミス」がご自身中でピッタリきたと以前に伺いました。

はい!個人的に一番ボリュームや荒さのあるモデリングペーストの「エキストラ コース パミス」が気に入りました。本来は盛り上げ材ですが、少し使ってみて、キャンバス全面に塗ってみれば壁画みたいになるのではと考え、塗りたくって、その上からイラストのぬいぐるみをアクリル絵具で描いてみることにしました。完成した作品は、近くで見るとモザイクみたいな、ノスタルジーを感じる画面になったように感じ、かなりしっくりきました。また油絵とは違った画面の抵抗感も気に入りました。

―不思議なことに、固い素材なのにぬいぐるみがふわふわしているように見えて面白いですね

実は描く時、結構苦戦しています。

はじめはメディウムの量が少なくてスカスカしていたので、あまり見栄えが良くありませんでした。次にメディウムを多くしてみたらいい感じになったので、描く時もアクリル絵具を水彩のように滲ませながらじわじわ色を染み込ませるように乗せ、正解がない分、難しくはありました。

―個展やグループ展で、新しい作風の作品を飾られていましたが、実際の反応はいかがでしたか?

2024年の9月の個展『やさしい暴力』で、「エキストラ コース パミス」を使った作品を展示した際は、お客様から「どうやって描いているの?」と、たくさん聞かれました(笑)

スプレーで吹き付けているのかと思ったと、おっしゃられている方もいました。やはり油絵とアクリルの作風に差があるので、驚かれる方が多かった印象です。いろんな作風があって面白いと言ってくれる方もいました。

―9月の個展のテーマにあった「やさしい暴力」。「やさしい」と「暴力」という対比の言葉を作品の中にも感じました。画面だけ見ていると可愛くて優しい感じがしますが、ふと作品の一角を捉えるとぬいぐるみが持つ本質的な不気味さが感じられ、とても面白いと思いました。作品を作る際、テーマはその時に興味を持ったものがきっかけになるのでしょうか?

作品のテーマは自分の悩みに基づいています。いま悩んでいることをテーマにすることもありますし、過去に悩んでいたことを思い返して描いたりしています。例えば、体のコンプレックスをテーマにしたこの作品は中学生の頃を思い出しながら描きました。

当時、心はまだ子供のままなのに、体だけ先に大人になっていくのがちょっと気持ち悪いと感じる感覚があって、それを子どもっぽいモチーフのぬいぐるみと下着で表現しています。子供の象徴であり、汚いものや性的なものを寄せ付けない、潔白なぬいぐるみと、官能的な下着の組み合わせは、違和感を生じさせます。これは、心はまだ子供のままなのに、大人の女性として扱われることへの困惑を表しています。ぬいぐるみというと、「かわいい」や「安心感」といった明るいイメージが先行してくるので、自分のテーマである「重い過去」とのギャップは作品を見てもらうための取っ掛かりになると思い、作品を作る上で大事にしています。

―スカラシップのweb図録に「常に挑戦していきたい」と書かれていましたが、求められていることを大切にしながら、今まさに新しいことにも挑戦されていますね

そうですね。それはずっと持ち続けたいと思っています。最近、いろいろな画材を触り始めていて、例えばパステルで描いてみたり、粘土で何か作ってみたりしています。

―新しい作風の作品だけでなく、今までの油絵の作品に背景としてアクリル絵具を取り入れたと伺いましたが、こちらも抵抗感はなかったですか?

抵抗感はありました。材料が全部アクリル絵具とか、全く違うものですと、すんなり試せていたのですが、油絵具とアクリル絵具を併用するとなるととても緊張しました。アクリル絵具はやはり乾きが早いので、すいすい作業が進み、柄やヒラ塗りのところはガンガン描けましたが、ぬいぐるみの毛並みをアクリル絵具で表現するのはかなり難しいと感じました。アクリル絵具の乾燥速度を遅くする「リターディング メディウム」も使ってみましたが、ぼかす時に画面がぺたぺたするので、やはり使って慣れていくしかないかなと思いました。最終的に、ぬいぐるみのようなふわふわした毛並みは油絵具の方が画材として得意な表現だと感じたので、その部分は油絵具を使うように、併用する形で落ち着きました。アクリル絵具と油絵具の併用は、まだまだ課題点が多いと思うので、今後も勉強していきたいと思います。

積極的に、少しずつ良くなるように更新する

―スカラシップ奨学生になってから2年ほど経ちますが、心境の変化などありましたらお聞かせください

スカラシップ奨学生になってから、自分には今まで縁がなかった画材にも興味を持つようになりました。また、遊びでもいいから、ちょっと使ってみようと取り組むようになりました。

パステルでドローイングしたり、紙に油彩で描いてみたり、粘土も使ってみたり、使ったことのない画材に抵抗感がなくなりましたし、そんなに固くなって制作しなくてもいいかなと。学生の時は早く自分の作品のスタイル見つけなきゃという気持ちがあり、そこでスタイルを決めてしまうと変えにくかったりすると思いますが(私は特に頭が固いので、そのタイプですが…)、新しいものに触ってみたら新たな発見があり、自由に制作していこう!という気持ちの変化もありました。また、画材もたくさん提供してもらい、資金的にも余裕ができたので、前向きに考えるようになりました。個展では多くの作品を描いたので、キャンバスも絵具もたくさん使わせていただき大変助かりました。いろいろな画材を試してみて、やっぱり油絵はいいなぁと感じました。原点回帰と言いますか、やっぱり描きやすいです。一度試してみて、戻ってくるのもありかなと思えるようにもなりました。今後は得意なことは得意なことで残して、新しいこともしっかり取り組みたいと思っています。

―パステルや紙で描いてみたのも、その心境の変化からなのですね

そうですね。自分が飽きっぽいのもあるのですが、新しいことを少しずつ取り入れながら描くことが一番いいのかなと。それを意識し始めたのは関東に引っ越してからで、制作のアシスタントをやらないかと声をかけてくださった大学の先輩がきっかけでした。その方は油絵からアクリル画に移行した作家さんなのですが、描くところを間近で見られて、アクリル絵具の使い方などもいろいろ教えていただきました。その方は作品を作るごとに、鑑賞者が見ても全然気づかないようなところに、ひとつだけ新しいことを取り入れていました。毎回少しずつ変えて、良くなるように更新していって、それがすごくいいなと、私も同じようにしたいと思いました。

―それはすごくいい出会いでしたね

本当に貴重な機会でした。志も高い方で、とても影響されています。

―今思えば、過去にやっておいて良かったと思うこと、やっておけば良かったと思うことは何ですか?

在学中に油絵だけでなく、いろいろな画材を遊びでもいいから触っておけばよかったなと思います。

あと、卒業してからですと制作している方になかなか出会えなくて相談できる人が少ないので、在学中に日本画とか彫刻など、専門が違う人との交友関係を広げておけば良かったと思います。

最近、展示に行っても在廊されている作家さんが少なくて、話を聞きたくても会えないことが多いので。

―「交友関係」ということで少し話は飛んでしまいますが、濱元さんは最近TV番組にも出演されていますね。メディアに出ることにあまり抵抗はない感じでしょうか?

正直なところ人前で話すことは苦手です。ですが、学生時代から憧れの番組だったので出演が叶って大変嬉しかったです。話すことは得意ではないですが、声をかけてもらえたらyesと言えるようにしたいと思っています。

―SNSでも更新をまめにされているようだったので、積極的に活動されていると思っていました

人に常に見られている感じがして、SNSの更新も本当は苦手なのですが頑張ってやっています(笑)

―制作だけではなく、SNSやメディアなど、「いろいろ試してみよう!」をあらゆる面で積極的にやられていて、それらがすべて繋がっているように感じました

そうかもしれませんね。他にもメディアをきっかけに海外での出展へのお声がけもいただけて、いずれ海外での活動を視野に入れたいと思っています。正直、新しいことは怖くてドキドキしますが、積極的に行動できるような人間になりたいので、頑張りたいと思います。

―ありがとうございます。最後に、これからどのような制作活動をしていこうと思いるか、お聞かせください

とりあえず目標として、個展を毎年できるようにしたいなと思っています。そのためには、自分の制作ペースを見つけたいです。それから引き続き、新しいことにも恐れず、挑戦したいと思っています。色鉛筆画や水彩画など、まだまだ使ってみたい画材がたくさんあるので、変化を楽しみながら制作に取り入れていきたいです。そして、当然のことだとは思うのですが、作品の完成度を上げていきたいなと思います。自分ではまだまだ納得できないところがあるので、こんなところまで描いている!と自分でも思うくらいに描き切りたいです。

―作家の方は皆さん、そこで闘ってらっしゃいますよね

たしかに、大学の先生方もずっとおっしゃられていますね(笑)一生描いていられます!!

プロフィール

濱元 祐佳

HAMAMOTO Yuka

個展

グループ展

パブリックコレクション

受賞歴他

HP https://yukahamamoto.amebaownd.com