アーティスト インタビュー vol.9「井上瑞貴」

揺れ動く感情や事柄を可視化する

井上さんの作品の多くは明るい色彩で描かれていて、一見するとポップアートのような雰囲気も感じられるものもあります。

しかし、彼女が作品で表現していることや想いとは、一体どういったものなのでしょうか。

「見方」と「見る位置」

―井上さんの作品のモチーフはプライベートなところからの引用ですか?

そうですね、今もあんまり変わらず。

最近は歴史的な事項からも引用しています。

―たとえば最近では?

最近では「Don‘t ask, Don’t tell」(※1)という、割と最近のアメリカの政策です。私は当事者性に興味があるんですけど、これはアメリカ軍の兵役についての同性愛の人のお話ですね。

まず同性愛の人が軍に入れない政策があったのですが、市民から強い反発があって、それなら「言わないで聞かないで、暗黙の了解で入隊してもよい」という、軍が、アメリカ政府がしていたという事実があって。アメリカって自由なイメージがあったのにそういうことがつい最近まであったということがショックで、そういうことを最近調べて作品に引用したりしています。

―そのような社会的な事象も、ですしプライベートなこともですけど、井上さんの作品のモチーフというのは「当事者性」ということがかなり重要なんですね

そうです、それは重要です。

このインタビューを受けるにあたって予め送られていたレジュメに、私や作品に関するキーワードをあがっていましたが、私自身も最近、別の展覧会で自身のキーワードをちょうど起こしていて、震災が(出身地の)熊本であったこともあるし、身内に身的障がいを持っている人がいたりで、近いところに社会的な規範外というか、周縁化されているひとたち、社会的マイノリティと呼ばれるひとたちの近くに生きていたりとか、自分も角度を変えれば女性であるとか当てはまるところもあって、最近そういうのが可視化されやすくなっていますよね。

それのおかげか英語しかなかった文献が日本語訳で出てきたり(取り上げられるようになったり)していて、それではっきりと自分が興味を示している分野が言葉として見えるようになってきた感覚があります。その中で当事者性とか、社会的マイノリティのポジションのひと、ひとというか、そうなってしまう構造の方に興味があるのかな。

もちろん、その人について描き残したりとか、そのひとの物語についても、「ただ居るもの」として残したいということもあるんですけど、それはドキュメンタリーチックにしたい訳ではなくて。なにかそういうことを考えています。

―その原体験というのは第33回ホルベイン・スカラシップのデジタル図録にある、障がいを持った「けんちゃん」のエピソード(※2)ですか?

そうですね。原体験の一つです。そうだ2年前(笑)。

あの時は自分が興味あるものに当てはまるワードとかが今ひとつピンと来ていなかったのですが、最近は文献を読んでいて、自分が説明すべきキーワードとか言葉がわかってきたような感じですね。

―時間が経つにつれだんだんはっきりみえてきたという事でしょうか。

社会的マイノリティは特別な存在ではなく、市井の人と変わらず「ただ、居るもの」であり、それをないものとしない為の、井上さんのおっしゃる「小さな声のボリュームを上げる」という言葉や行為は、その様な人たちに対する共感なのでしょうか。

そうですね、共感に近いですかね。

―そういった見過ごされてしまいそうな部分を、ご自分で認識していたいのか、それとも自身の作品を通じて多くのひとに知ってもらいたいのか、というところなのでしょうか。

それは両方の部分があって、自分の思考の整理のために作品を作るというのもあったり、日常的なことから出会う違和感とか、ちょっとした怒りとか、作品を作る上でそういったところから派生することも多かったり。本を読んでそれをどんどん消化、整理するためにドローイングをしたりする、ということもあります。

作品をみたときに、私の作品はけっこう色彩が明るいから入り口としては入りやすい方かな、と思うんですけど、その時に興味を持ってくれたひとから訊かれて自分がどういうことを考えているか話したりしたときに共感というのかな、ひとに向けても、というのはありますね。マジョリティ側に向けての気持ちもありますし、自分に向けてでもあります。

反発的な意味合いでいいたい訳でもなく、社会規範が入るからこそマイノリティとされるひとたちがいると思うんですけど、そのひとたちって「透明化」されやすいというか、もしくは逆に取り上げられるときはすごく目立ってしまうみたいな、いずれかが多い気がします。そうじゃなくて、ただ「いる」さまを、特別な(差別されるような)存在ではないということをいいたい。

―そういったひとが日常の中に存在するのが当然であって、それはことさら大きく取り上げることでもなく、無視することでもないのが当たり前、ということですか?

そうですね、そのままであるということ(そのままでいていいこと)がいいたい、そうですね、いうに当たって目立つこともあるだろうけど…。

最近、社会学の本を興味があってよく読むんですけど、社会調査には量的調査と質的調査というのがあって、量的調査は数字をたくさん出して数値で検討していきます。質的調査は、量的調査では見えない問題を取り扱いやすくする性質があるんです。いくつか方法がある中で、個人にインタビューするとか、そういう風に調査する方法があるのですが、それにすごく共感する部分があります。

両方あって成り立つと思うんですが、私の制作は個人の語りの方から社会に向かう方にベクトルが向いていると思っていますね。逆に社会的な事象から個人に向かう矢印で作品を作るひともいると思いますけど、私はあくまで前者ですね。

―社会的事象に対して何かを感じて作品をつくるひとの方も多いと思いますけど、井上さんは多くの場合、ひとに対する事象の関係を取り上げています。その上、作品を語る上で「寄り添う」いう言葉がキーになっていますね。ひとに寄り添う井上さんはやっぱり「優しいひと」なんですね。

何でしょうね、ひとに対して興味がすごくあります。具体的に近しい話だとしゃべりにくいのですが、父が倒れて身体的な障がいを持った経験があるのですが、ひとからの視点、見方がやはりものすごく変わってしまって。家族としては、それは地続きに起きたことでも、外から断片的にみると「障がいを持っている」という記号に当てはまってしまって、視座、見ているポジションによってこんなに見え方が変わってくるのかということ、ひとの見方、集団の見方とかに興味をもつきっかけになりました。

―そういうことがないとなかなかわからないですよね。私にもそういった経験があります。

その、見ている方と見られている方の差というのが…。

そうなんですよ、そこって自分たちだけで、個だけで成り立っているときには起きない現象なんです。それが社会に出たときに変な見方、いわれ様って起きるじゃないですか。その何かとは具体的に何なんだろう、と思います。構造的な問題だろうし、それは地域ごとの問題なのか、とか。個の問題ももちろんあるんでしょうけど、何かそういったことを考えていますね。

―そういったギャップを埋めていく、消化するための作業が作品をつくるということなんでしょうか?

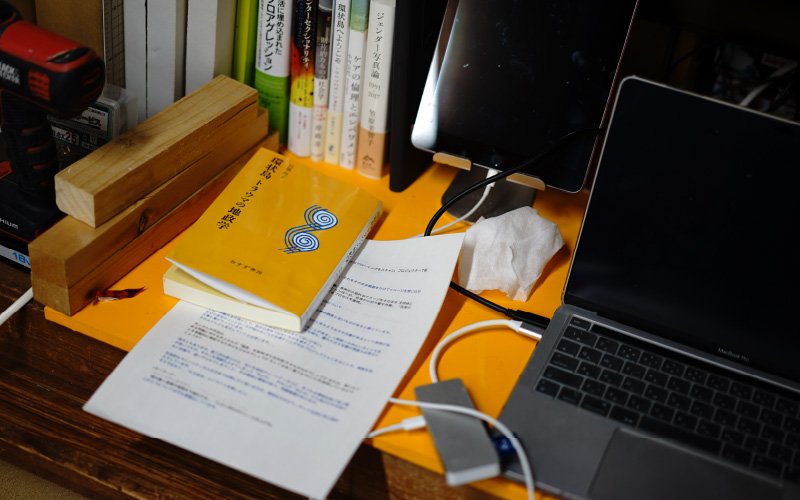

ありますね。自分がつくることで。 けっこう描いていて、こういう風に仕上げる、という様に完成図を思い浮かべて描くより、ドローイングの段階ですけど、自分が描いて、こういうことを考えていたんだ、みたいな、逆に作品から整理することが多くて。タブローにするときは大体イメージはありますけど、制作途中はそんな様な感じですね。本当に日記とか手紙に近いイメージですね。言葉を書き留めて、この時の自分はこう考えていたんだな、みたいなのが。 美術手帖の最新号(2022年2月号)ではケアについての特集があって、それにすごい興味がありました。その中で紹介されている本で「環状島=トラウマの地政学」(※3)という本があります。友人にお薦めされて筆者の方は知りました。

当事者のポジションの話などを地図的に、当事者はこの位置で、当事者でないひとはこの位置にあたって、ここに水面があってどう、とか、そういう風にマッピングして、だからこうした事象が社会で起きる、という様な説明があったりします。それは地図がないとわかりにくいですね(笑)。

私の今の興味がこういうことに向いています。著者の宮地尚子さんは精神科医で、医療人類学、社会学者という方で、この方が事象(トラウマにまつわる関係者たちのポジショナリティなど)を「環状島」をモデルに説明しています。説明は全部メタファーなんです。ここに「水面」があって、当事者はここにいる。「水面」の下にいると声を上げることはできない、トラウマ性が強すぎて声が出ない、の様に。

この「水面」はいろいろな周りの事象とか社会の情勢とかによって「水位」が変わってくる、それによって当事者の位置も変わってきて、側面(外斜面)に支援者がいて、みたいな風にマッピングで説明される話で、「尾根」の一番上にいると強い風が当たってしまう、とか。

(図をみながら)当事者性が高いひとほど発言する権利があることを話せるのに、発言する力がない、話せない様になっていることなど、この様ないろいろな事象がなぜ起こるか、ということが書かれています。タイトル的にもっと苦しくなる様な内容なのかと思ったんですけど、事象をマッピングして整理できるような話です。当事者を研究する人の立ち位置をあらわす図もあって、とても自分の考えていることに近い、整理させてくれる本だったので引用しました。

―それは井上さんとしては腑に落ちるというか、今まで考えていたことが書いてあった、ということでしょうか。

そうですね。作品を整理するにあたって。

―この様な自分の制作をまとめたり整理する作業というのは、作家さんによってやっていたりなかったりすると思うのですが、この様な体験は初めてですか?

いや、作品についてけっこう問われることがあるじゃないですか。問われたときに私はけっこう話せない、話しにくいところがあって出さなかったところがあったので、本当に大事だと思っていることほど多分しゃべりにくくて、その周辺のことを学んでいくにあたって言葉が増えてきて話しやすくなってきています。以前から姿勢は変わっていないですし、まとめの作業も以前からしています。

―まとめる作業はしばしば行われているという事ですね。それが「環状島=トラウマの地政学」を通じてまた見えてきた部分があるという事ですね。

井上さん自身は小さな頃から変わっていないのですね。

いや、小さな頃からではないですね。いつくらいからだろう?やっぱり高校とかで男女の差を感じはじめたときからじゃないかな。今だとわりと言葉にされて、女性の方が社会的な進出の度合いや収入が低いとか、ジェンダーギャップのこととかもはっきりとみて取れる様になっていますけど、当時の、変な違和感みたいなものは男女の違いが出始めたころからですかね。

見えない偏見と違和感

―井上さんが高校の頃というと、2000年初頭くらいですか。確かにその辺りからそういったことが注目され始めてきたでしょうか。1990年代くらいまでは今でいう、様々なハラスメントが横行していましたよね。「これはおかしいぞ」、というのがいわれてきたのがそれくらいでしょうか。

最初のハラスメントに関する裁判のことなんかも「環状島=トラウマの地政学」にも載っていて、その様な事例なんかも例にあげながら進めて行かれています。そうですね、そういわれればそうですね。

―井上さんの世代、お知り合いとかお友達の方なんかはやっぱりそういう違和感を感じていますか?

感じていると思います。過渡期だと思うので。地域でもやっぱりあるなと思って。

私、東京に出てきて楽になったところがあるんです。今はわからないですけど10年前に実家の熊本にいたときは、なにか地元の集まりがあるときは女が台所、男はお酒を飲んで話すだけみたいな、それが当たり前でおかしいとも思わなかったんですが、それがどんどんインターネットとか本とかを読んでいく中でなにか違和感を感じるのですが、それは向こうでは発言してもあまり効果を持たなかったと思います。今は変わっていると思いますが。

―そうですね、それは地域的な差はありますよね。井上さんは「東京に出てきてから楽になった」とおっしゃいましたけど、ただこちらでも世代間のギャップは大きいですね。ぼくらより親の世代の方がさらに顕著ですが、昔はそれが不思議ではなかったのです。

それが確かにおかしかったな、と感じる様になってからそれほど時間は経ってないような気がします。

そうですね、確かにそう思います。

―急にそうなった訳ではないと思いますが、いわゆるZ世代のひとたちの様に新しい価値観を持つひとたちが世の中に出てくるにつれ、それがナチュラルな、一般通念になってきて、一気に旧世代の古い価値観が駆逐されている様な気がします。その先駆けが井上さんたちの世代なんじゃないかな?と思います。

過渡期なんじゃないですか?私たちってZ世代より少し前です。

―では井上さんたちの世代を経て(笑)

そうですね(笑)。きっとそうなんじゃないかしら、と私は感じています。

―それでは井上さんの作品はこれからの時代では普遍的な価値観を顕すものとなりますね。

そうですね、そうなるといいですけどね。どんどんと本当に当たり前になっていくと意味が変わってくるでしょうし。

映画などを観ていても「この時代、こんなことがあったのか」、(女性に)参政権がなかった時代とかもそうですけど、今の世代の不満というのも、「そんなことは…」みたいなことになってくるでしょうしね。だからこそ、今感じていることを残しておかなければ、というのはありますね。

これが絵じゃなくても、映像とか写真とかでもいいんだろうな、と思いつつ、私にやっぱりいちばん近いもの、私がみせる時にもみせるに値するものができるのがやはり絵なので、今は絵です。

井上さんとホルベイン

―これから表現の方法が変わる可能性もあるんですか?

なにかやりたいな、とは思ってます。でもずっといっているんですよ(笑)

若林(菜穂さん 第33回ホルベイン・スカラシップ奨学生)さんにもいっているんですけど、「私、なにか絵以外のものもやりたいな」とかいうと、「やればいいじゃん!」みたいな(笑)。本当にその通り!なんですけど。

やっぱり絵が好きなのか、体が覚えているなにかの感覚があるのか。

―絵はもうずっと、かなり前から描かれているんですか?

そうですね、ずっと描いています。

―小さな頃から「絵が上手」とかいわれてましたか?

いわれていました。もう物心ついた時から画家が夢でした。

途中…、一回、漫画家になりたいとか… でもそれも絵ですものね。それに一瞬だけボランティアに行きたい、なぜかそう思った時期がありました。

―それは今までのお話を聞いていたら不思議ではないです。

でもやっぱりそこはあまりブレずにいます。でも逆に恥ずかしいんですよね、物心ついた頃から画家が夢なんですよね、といっていて、「今、もうそこですね」「そんな…」みたいな(笑)。「そんなつもりじゃ…、でも本当だしな」、とか。なにか作った様な感じ(笑)

―ではもう夢は叶ってしまっている感じですよね?

いや、めっちゃ働いてますけどね(笑)。でも仕事辞めるんです。これからはフリーです。やっぱり動きにくいんですよね、展示をいちばん(優先)にしたいのに。

私はもうお金より時間をとります!(笑)

―一大決心ですね。

はい、思い切って。でも展覧会が増えていけばどうにかなると思っています。

―私たちホルベインも、昨年に「渋谷スクランブルスクエア」で開催した「Holbein Art Fair」の様に展示機会を増やしていって皆さんを支援できれば、と考えています。

話は変わりますが、井上さんは2019年に第33回ホルベイン・スカラシップ奨学生として認定されました。それ以前からホルベイン製品をお使いになっていただいていたと思いますが、井上さんのホルベインに対してのイメージはどうですか?

なんでもいいですか?

でかい会社。日本のとても有名な画材屋さん(笑)。

なんでもいいといわれたので…。なにか初心者みたいですね(笑)。

それとやっぱり、ホルベイン・スカラシップは素晴らしい作家さん、先輩を輩出されているイメージがずっとあります。公募に出すにあたって、基準として過去の受賞者もけっこう見たりするので。

ホルベインはちゃんとしていて、すごく信頼ができるイメージがあります。スカラシップの様な支援もしてくださいますし。

―ホルベインのアクリル絵具をお使いいただいていますよね

はい、ずっと。アクリリック カラー[ヘビーボディ]と[フルイド]を使っています。

ドローイングの時はわりと[フルイド]を使っています。シャバシャバした状態で流れるように描いているので。

[ヘビーボディ]はやっぱりもりもりにしたい時とかですね。でもひび割れないのでかなり使っています。あまり縮んだりもしないイメージで、私としてはすごく使いやすい絵具です。

ハイラックブラシもよく使っています。パネルのヤニ止めをする時や、ジェッソを塗布するときなどに、刷毛目も残りにくく便利ですね。

―社会的マイノリティが直面する問題

透明化されてしまうこと。もしくは見え過ぎてしまうこと。

そうではなく、彼ら彼女たちが「ただ居る」ということを残したい、と語る井上さん。

作品を鑑賞していると、前述したような明るい色彩の画面から突き抜けてくる静かながら確固たる意志や緊張感を感じ、一種のルポルタージュをみている感さえあります。

今年5月から6月にかけて2人展の開催を予定しているとのこと。ぜひ井上さんの作品をご覧になってみてください。展示情報などはこちらからご確認ください。

Instagram(@mizuki_inoue0128)

https://www.instagram.com/mizuki_inoue0128

HP

http://mizukiinoue.com/

プロフィール

井上 瑞貴

INOUE Mizuki

個展

グループ展

受賞

(※1)Don‘t1 ask, Don’t tell

かつて米軍に存在した政策、つまり「訊ねるな、答えるな」。

これはアメリカにおいて、1994年から2011年まで施行されていた政策。

軍に入る者には、同性愛者かどうかを聞いてもいけないし言ってもいけない、というもの。

(※2)ホルベイン画材HP 第33回奨学生(2019年認定)の記録 井上瑞貴

https://www.holbein.co.jp/scholarship/record/vol33/2.html

(※3)みすず書房刊「環状島=トラウマの地政学」 宮地尚子著

https://www.msz.co.jp/book/detail/08738/